|

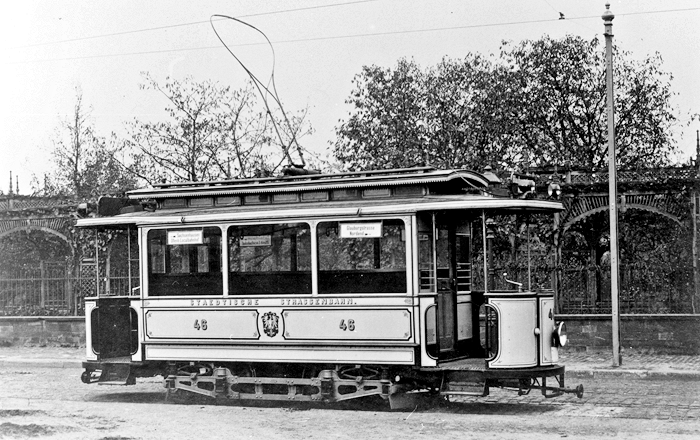

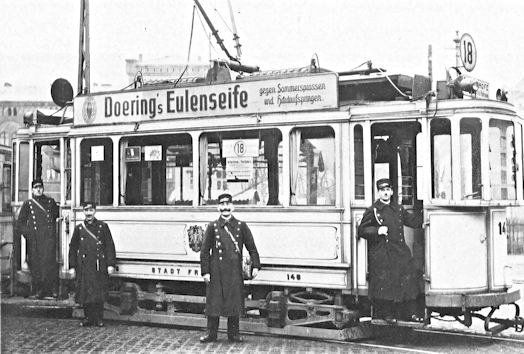

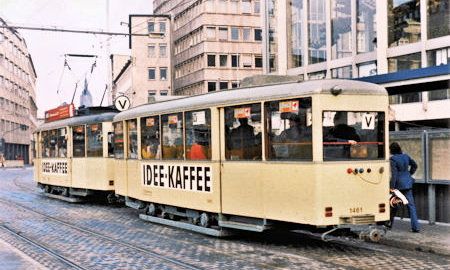

| Die ersten Elektrischen: Baureihe A (1 - 181, Bj.

1899/1900) und B (182 - 347,

Bj. 1901 - 1909), mit Typenblatt von 1957 |

|

|

|

Als die erste

Frankfurter Straßenbahnlinie vom Pferde- auf elektrischen Betrieb

umgestellt wurde, mussten dafür motorisierte Triebwagen beschafft

werden. Den Auftrag über die ersten 181 Fahrzeuge

erhielten diverse Wagenbau- Firmen: Werdau (B), Gastell (Mz), Falkenried

(HH) und Herbrand (K). Diese Wagen wurden später in Baureihe "A", als erster Serie geführt.

Die gleichen Hersteller lieferten im Laufe der Folgejahre (mit Ausnahme

1903) die nächsten 166 Triebwagen, die spätere Baureihe "B". Beide

Serien hatten ein Äußeres wie der A-Triebwagen 46 (links) oder wie

beiden B-Wagen unten, sie unterschieden sich aber in der Motorisierung

(die A-Tw hatten 2 Motoren à 17 PS, B-Tw bereits 2 mal 35 PS). |

|

| Beiden Serien

gemeinsam war, dass sie analog zur Pferdebahn noch offene Plattformen

besaßen, sodass die Fahrzeugführer trotz nun größerer Geschwindigkeiten

der elektrischen Fahrzeuge allen Wind und Wetterverhältnissen

ausgesetzt waren, ganz zu schweigen von den (damals noch absolut

selbstverständlich!) bis zu 12 Stunden stehend auszuübenden Diensten. |

|

|

|

Die verglasten, an eine Taucherbrille

erinnernden Holzvorbauten, die nicht wirklich mit dem

Fahrzeugdesign harmonierten, wurden erst in der zweiten Dekade des 20.

Jahrhunderts in den eigenen Werkstätten angebracht. Die optische

Disharmonie war technischen Gegebenheiten geschuldet, weil der

Fahrschalter der Wagen unmittelbar unter der Kurbel saß (verborgen

hinter der Frontwölbung) was den Vorbau für die Verglasung nötig

machte, wollte man nicht komplett neue Fronten konstruieren, was

u.a. wesentlich höhere Kosten ververursacht hätte. |

|

|

|

| Plattformverglasungen

blieben nicht die letzten Umbauten an A und

B-Wagen. Einige A-Wagen blieben unverglast, ab den 20er Jahren dienten

sie als Post- oder Arbeits-Tw. Ein knappes Drittel erhielt 1912 sogar

die stärkeren Motoren wie sie in den C-Tw verbaut worden waren. Diese

Fahrzeuge wurden fortan als "AC-Tw" bezeichnet. |

|

|

| Bald wurde gut ein Dutzend in B-Tw umgebaut, ein

Schicksal, das in den 20er und 30er Jahren noch zwei Dutzend weitere

teilten, darunter auch solche, die schon einmal zu AC umgebaut worden

waren. 1923/24 erhielten über 50 Tw den C-Wagen ähnliche Fronten sowie

stärkere Motoren, darunter nun auch B-Wagen. Diese wurden dann alle in

der Baureihe "E" zusammengefasst (s. unten). |

| Viele Vertreter

dieser Baureihen erhielten bei Umbauten oder später aus anderen Gründen

neue Wagennummern. Außer den oben bereits genannten erfolgten weitere

Umbauten bei B-Wagen nicht in dem Umfang wie bei Reihe A, zumal

ihre Original-Motorisierung besser den steigenden Anforderungen

gewachsen war. Dennoch blieben auch diese Wagen nicht alle im

Originalzustand, Umbauten erfolgten hier aber erst später und dann fast

nur zu Arbeitswagen. |

|

|

|

|

Eine Besonderheit stellte der ehemalige Wagen 224

dar, der 1937 in einen C-Wagen mit der Nr. 347 umgebaut wurde.

Von den bis zum II. Weltkrieg existierenden Exemplaren der A-Reihe fiel fast die Hälfte dem Krieg zum Opfer, der

Rest wurde bis Ende der 50er Jahre ausgemustert.

Von anfangs 166 B-Wagen waren zu

Kriegsbeginn noch 133 vorhanden, davon blieben

bei Kriegsende nur noch 84 übrig. Von diesen dienten wiederum viele in

den 50er Jahren noch als Verstärker zur HVZ oder Arbeits- bzw.

Reklametriebwagen.

Der Restbestand landete spätestens 1960 auf dem Schrott, weil diesen Fz

keine den neuen Vorschriften genügenden Schienenbremsen eingebaut

werden konnten. Einer der zuletzt gebauten Serienwagen (345) wurde 1957

vor dem Schneidbrenner bewahrt und ist seit 1984 im Verkehrsmuseum

Frankfurt zu bewundern. Eine weitere Ausnahme von der Verschrottung ist unten bei den E-Wagen erwähnt. |

|

|

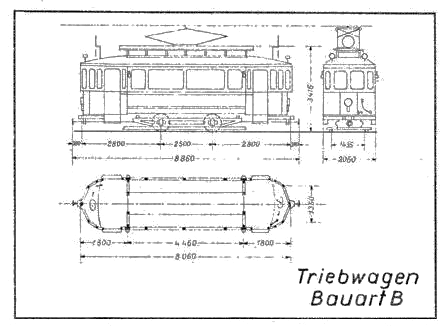

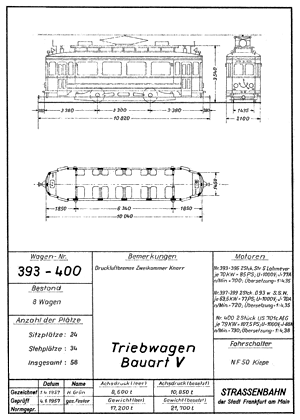

Baureihe

V Baujahr 1910, 26 Triebwagen (18 Frankfurter Lokalbahn AG, 8 Straßenbahn der Stadt Frankfurt ) Baureihe

V Baujahr 1910, 26 Triebwagen (18 Frankfurter Lokalbahn AG, 8 Straßenbahn der Stadt Frankfurt )

|

|

Als Frankfurt begann die Strecken

der

zuvor aufgekauften Trambahngesellschaft zu elektrifizieren, setzte auch die

Kurstadt Bad Homburg auf die elektrische Straßenbahn. Nur ein Vierteljahr nach

Eröffnung der ersten elektrischen Frankfurter Linie, im Juli 1899, nahm die Homburger

Straßenbahn den Betrieb auf. Betreiber war das Elektrizitätswerk Homburg, das von

der „Elektrizitäts AG vorm. W. Lahmeyer & Co. (EAG) zur Stromversorgung von

Stadt und Straßenbahn gegründet worden war.

Mit ähnlichen Zielen und Interessen war bereits im April 1888 die „Frankfurter

Lokalbahn AG“ (FLAG) gestartet, die als erstes zunächst die Konzession für eine

Bahnstrecke Eschersheim - Frankfurt erhielt. Hier betrieb sie erst eine

Pferdebahn, ein paar Monate später wurde auf Dampfbetrieb umgestellt. Bestreben

der FLAG war jedoch von Anfang an Verbindungen zum Taunus herzustellen.

Über den Weg dorthin gab es unter Behörden und Gemeinden

unterschiedliche Vorstellungen. Doch die im Urselbachtal

ansässigen Gewerbe- und Industriebetriebe forderten

effektive Transport-Möglichkeiten für ihre Erzeugnisse.

Letztlich bekam die FLAG eine Konzession für die

sogenannte „Gebirgsbahn“ vom Bahnhof Oberursel zur

Hohemark. Dort richtete sie im Herbst nach Eröffnung der

Homburger Straßenbahn einen Dampfbetrieb ein, der in

erster Linie dem Gütertransport diente. |

|

|

|

|

|

|

|

Die SEG (Süddeutsche

Eisenbahngesellschaft) wurde balkd Aktionär der FLAG, sie

führte von 1903 bis 1910 auch deren Geschäfte.

Sie konnte Druck auf die Behörden zur Umsetzung

der Ziele der FLAG machen. Schließlich wurden

zwei Strecken ab Eschersheim nach Bad Homburg

und Oberursel genehmigt. Als elektrische

Überlandbahnen erhielten sie Konzessionen nach

dem Preußischen Kleinbahngesetz erteilt werden.

Für

Kleinbahnen waren Sicherheitseinrichtungen zusätzlich vorgeschrieben,

nämlich 3 Stirnlampen als Spitzenbeleuchtung wie bei der Eisenbahn,

Knorr-Luftdruckbremsen sowie ein Signalhorn zum Einsatz an Übergängen.

Wegen der Gütertransporte auf den Taunusbahnstrecken bekamen sie ferner

stärkere Achsen und Radreifen als Straßenbahnen. Außerdem lag auf diesen Strecken eine höhere Netzspannung an

den Leitungen als in der

Stadt (1100 V statt 600in Frankfurt bzw. 550 V in Bad Homburg).

Die für 1909 geplante Eröffnung vezögerte sich um ein Jahr,

weil Probleme

mit den neuen Umspann- und Umformereinrichtungen in Oberursel

auftraten. Mit

der Stadt Frankfurt einigte man sich auf einen Gemeinschaftsbetrieb, um

die Linien über Heddernheim hinaus bis in die Stadtmitte

führen zu können. Die Frankfurter Straßenbahn bestellte deshalb 8 Trieb-

und 13 Beiwagen der Vorortbahntypen V bzw. v bei der Waggonfabrik

Uerdingen, während die FLAG bei Herbrand in Köln 18 Tw plus 22 Bw

orderte. Die

FLAG Fahrzeuge wurden in Bommersheim und in der Homburger Hebestraße

stationiert, die Frankfurter im BB Heddernheim.

Sie waren stabil und

langlebig, erreichten Einsatzzeiten bis zu 66 Jahren. Die

Höchstgeschwindigkeit betrug 60 km/h. Wegen des hohen Leergewichts

von bis zu 18 t beschleunigten sie recht behäbig trotz 2 Motoren mit

85 PS. 1958 wurden 102 PS Motoren von 15 H-Wagen aus- und bei 14 V-Tw wieder

eingebaut. Die H-Wagen erhielten dafür (neue) K-Motoren. Somit entstanden die

Bauarten VH

und HK. Alle Stadt- und FLAG-Wagen hatten Elektro-Einrichtungen diverser

Hersteller, so Felten &

Guilleaume, Siemens und AEG. Nach dem Krieg

bekamen mehrere Triebwagen neue Fahrschalter der Fa.

Kiepe.

Der

im Jahre 1925 aus v-Beiwagen 803

entstandene Triebwagen 483 (heute als 400 im

|

|

|

|

|

|

| Baureihe

C Baujahr 1913, 30 Triebwagen: 356 - 385

(1924 neu: 348 - 377) |

|

|

|

|

| Der Verstärkerzug

im obigen Bild von 1955 bestand aus C-Triebwagen 350 mit zwei

du-Beiwagen. |

|

|

|

| Von diesen

Fahrzeugen wurden 30 Stück bei Herbrand in Köln und Gastell in Mainz

angeschafft. Geschlossene Plattformen erhielten sie im Gegensatz zu den

Serien A und B schon seitens der Hersteller. Auch hatte sich die

Leistung der beiden Motoren weiter verbessert. Während die ersten Tw

noch mit 34 PS unterwegs waren, hatte es bei den B-Wagen schon eine

Verdopplung der Leistung gegeben, jetzt wurde sie noch einmal um fast

50% auf 2 x 60 PS erhöht. Für diese Tw stellten selbst zwei Beiwagen

keine größere Hürde mehr dar. |

| Die Baureihe C selbst blieb

überwiegend von Umbauten verschont. Weil aber 1924 wieder neue Fahrzeuge

beschafft werden mussten (Reihe F), für welche man Ziffern ab 400

vorsah die bis 403 schon durch D-Wagen belegt waren, wurden insgesamt

24 Wagen der Baureihen C- und D vor dem Zugang der Neufahrzeuge mit um

15 Ziffern reduzierten Ordnungsnummern versehen. |

|

| Interessant bei dieser Baureihe ist, dass Triebwagen nicht gleichzeitig oder gar erst gebaut wurden, sondern erste c-Beiwagen 3 Jahre früher

zur Straßenbahn kamen. Sie entstanden 1910 bis 1912, dagegen erst 1913 die Triebwagen. Außerdem gab es 4-mal so viele c-Beiwagen als C-Triebwagen. Das lag in erster Linie am kontinuierlichen Ausscheiden der anfangs bei

der "Elektrischen" als Beiwagen weiter genutzten Pferdebahnwagen,

wodurch ein Mehrbedarf an Beiwagen entstand. Im Übrigen glichen die

Triebwagen weitgehend den Beiwagen. |

|

|

| Baureihe

D Baujahr 1914, 18 Triebwagen: 386 - 403

(1924 neu: 378 - 395) |

|

|

|

|

Mitte der 20er Jahre erschienen die D-Wagen

noch weitestgehend im Ursprungszustand, wie oben links Tw 394 mit je

einem d- und einem c-Beiwagen als Zug der Linie 12. Eben dieser Wagen

wurde 1931 mit Beiwagen 600 zu einem Einrichtungs-Doppeltriebwagen

vereint, oben rechts im Bild. Der Zug war mit einem Übergang zwischen

beiden Teilen versehen, wodurch ein Schaffner eingespart wurde. Man

sieht hier die verschlossenen Türen der linken Fahrzeugseite.

Der Einsatz auf der 17 war

möglich weil diese noch bis 1933 nach Heddernheim fuhr. Als ihre

Endstation dann Ginnheim wurde, musste der Wagen wegen der dortigen

Stumpfendstelle die Linie verlassen und wurde danach auf Linie 6 oder

für Stadtrundfahrten eingesetzt. 30 Jahre später war das

Schwester-Fahrzeug 387 (unten links) kaum noch als D-Tw erkennbar.

Scherenstromabnehmer statt Lyrabügel, große Scheinwerfer, seitliche

Blinker, durchgehende Frontscheiben und vereinfachte Lackierung, viele

Vorkriegswagen wurden so umgestaltet. |

|

|

|

|

|

| Baureihe

E - 56 Triebwagen, 1924 umgebaut aus A & B Triebwagen |

|

|

|

Wie oben

erwähnt handelte es sich bei den E-Tw um Umbauten, die in Eigenregie an

älteren Wagen der Serien A und B vorgenommen wurden, ab Werk gab

es keine Baureihe "E". Diese Wagen hatten außerdem keinen eigenen

Nummernkreis, sie bekamen dennoch teilweise neue Nummern

im Ziffernbereich der A-Wagen. Ferner gab es zu diesen Tw keine

Beiwagen. Erst 1950 bis 1952 entstand eine Beiwagen-Serie "e" durch

Aufbauten auf Fahrgestellen zerstörter c- und d-Beiwagen.

Wie man auf nebenstehendem Foto

ahnen kann, waren E-Tw leicht mit C-Tw zu verwechseln, weil sie denen

äußerlich angeglichen worden waren. Beiden Typen eigen war das zu den

Fronten hin ansteigende Dach, doch anhand

Fahrgestell und Wagennummer waren sie unterscheidbar.

Die im

letzten Satz zu A & B erwähnte Ausnahme war

der 1899 gelieferte Wagen 74, der 1924 zu E-Tw 118 umgebaut wurde. 1954

erhielt er die Nummer 98 und bekam 1956 Akkumulatoren, um ggf. ohne

Fahrleitungsstrom fahren zu können. Als Arbeitswagen 2044 (links)

erreichte er so das stolze Einsatzalter von 66

Jahren (a = 1965)! |

|

|

|

|

|

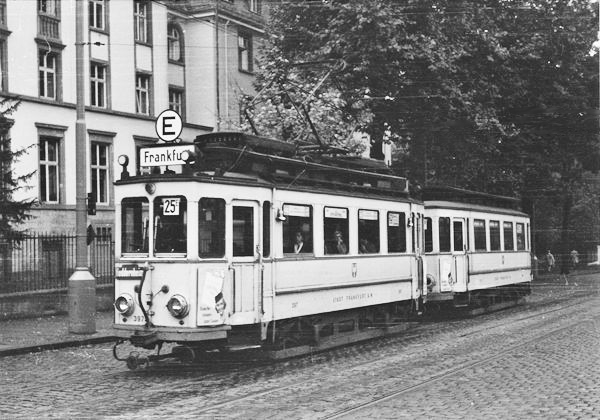

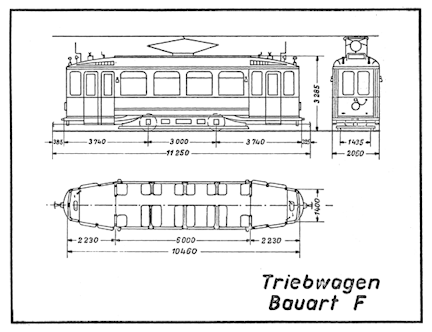

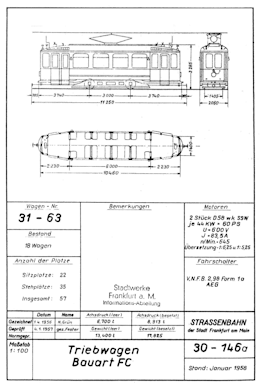

| Baureihe

F, Baujahre 1925/26, 50 Triebwagen: 401 - 450

(nach Umbauten ab 1935: 401 - 474) |

|

|

Als Weltkriegsfolgen und nachfolgende Inflation

überwunden waren und

mit der Währungsreform wieder Stabilität einzog, stiegen auch die

Fahrgastzahlen der Straßenbahn wieder an. Dies und punktuelle

Taktverdichtungen machten eine Fuhrpark-Erweiterung erforderlich.

Nachdem Magistrat und Stadtverordnete das Geld für 100 neue Wagen

bewilligten, wurden Fahrzeuge bei 5 Herstellern bestellt.

|

|

|

| Der 1936

aus einem f-Beiwagen entstandene CF-Tw 44 mit c-Bw 774 |

|

F-Tw 416 aus

Nied kommend auf Linie 10 am Schwarzen Weg |

|

| Gastell

in Mainz baute allein 50 Beiwagen, während 5 Hersteller sich den

Auftrag über 50 Triebwagen teilten (Gastell, HAWA in Hannover,

Schöndorff in Düsseldorf, die Waggonfabrik Uerdingen und Van de Zypen

& Charlier in Köln Deutz). Die so entstandenen Wagen waren eine

Weiterentwicklung des zuletzt angeschafften Typs D von 1914. Um 1,39 m

(ü. K.) länger konnten sie 50% mehr Personen Platz bieten, außerdem

höheren Komfort durch erstmals eingebaute Polstersitze, allerdings eine

etwas schwächere Motorisierung ab Werk (103 PS). |

|

|

Sie hatten bereits Bremsumschaltrer für Einsatz als

1, 2 oder 3-Wagenzug. Alle derart konzipierten Fahrzeuge erhielten später

das "F" als Baureihenbezeichnung . Mit 401 - 410 kamen erstmalig

Fahrzeuge mit Stahlaufbau nach Frankfurt, die im Volksmund

"Panzerwagen" genannt wurden. Bis auf 401 wurden diese 1972 als letzte

Vertreter der F-Serie ausgemustert. Ihre Existenz in Frankfurt war eher

dem Zufall geschuldet, denn sie sollen für eine ausländische Stadt

gebaut worden sein, die sie jedoch letztlich nicht abnahm.

Durch die

Vielzahl der Hersteller erfolgte die Lieferung der F-Wagen nicht

numerisch geordnet. 426 kam im Dezember 1925 als erster, dem 427 - 450

folgten, danach 411 - 425 und zuletzt erst die Stahlwagen 401 - 410,

über die vermutlich nachverhandelt wurde. Triebwagen wie Beiwagen der

F-Baureihe wurden vermehrt umgebaut, manche sogar öfter, wobei in

erster Linie die Umbauten

von f-Bw in Triebwagen erwähnt

seien.

Durch diese Umbauten erhöhte sich Mitte der 30er

Jahre die Zahl der F-Tw auf 74 (jetzt 401 bis 474), doch dafür schieden

zu der Zeit viele A/AC, B und E-Tw aus dem Betrieb aus. Die elektrische

Ausrüstung der neuen Wagen stammte aus ausgemusterten E-Wagen. |

|

Zehn so entstandene Fz (451 - 460) wurden wiederum

1955 mit stärkeren Motoren der neuen K-Tw ausgerüstet, diese firmierten

bis zuletzt als "FK"-Tw. Gleiches galt für 403

- 410 (ohne 408). Ferner betraf es 401/402, die ab 1927 als G-Wagen

unterwegs waren, weil sie damals die Motoren der Nachfolgeserie G

erhielten. Äußerlich war das nicht erkennbar, ebenso wenig bei dem so

umgerüsteten 426 (hier im Bild >).

Fast

alle F-Wagen wurden vor und nach dem 2. Weltkrieg diversen Umbauten

unterzogen, deren Erwähnung hier im Einzelnen zu weit führte. Nicht

unerwähnt sein sollen aber die Rück- und Umbauten von Triebwagen zu f-

und fv-Beiwagen, die 1960/61 sowie 1964 nach Auslieferung der M- und

N-Wagen erfolgte. Fast ebenso viele Tw wie in den 30er Jahren aus Bw

entstanden waren, wurden nun wieder zu Beiwagen. Dabei wurde aber nicht

jeder zu dem gleichen Beiwagen wie früher, am Ende sank die Zahl der

F-Tw um die Hälfte.

Ein Drittel der 74 F-Tw war im II.

Weltkrieg zerstört worden (23). Die einzelnen Verluste sind hier

speziell für diese Baurteihe aufgelistet: |

|

|

| 04.10.1943:

Lager Riederhöfe (1) |

20.12.1943:

Halle Neu-Isenburg (3) |

22.03.1944:

BB Bockenheim (4) |

22.03.1944:

BB Gutleut (7) |

| 22.03.1944:

BH Schönhof (1) |

22.03.1944:

am Stadion (1) |

22.03.1944:

Honsellstraße (1) |

24.03.1944:

Hauptbahnhof (1) |

| 12.09.1944:

BB Gutleut (2) |

05.11.1944:

Mönchhofstraße (1) |

17.02.1945: Auf der Strecke der Linie 18 (1) |

|

|

|

Außer

den erwähnten Umbauten von f-Beiwagen in F-Triebwagen wurden

Mitte der 30er weitere f-Bw zu Tw aufgewertet, doch mit von anderen

F-Tw abweichender Technik. Damit entstanden drei neue Unter-Baureihen: |

|

|

CF (F-Tw mit

Motoren wie C-Tw. - Foto: FK-Tw 457

CFv (CF-Tw

mit Vielstufenfahrschalter) x)

Fv (F-Wagen mit

Vielstufenfahrschalter) x) |

| x) Fahrschalter wie Nachfolgebaureihe H |

Die

C-Motoren wurden abzurüstenden AC-Tw entnommen. Insgesamt

entstanden 33 CF, CFv und Fv-Tw, wofür neben den f- auch 10 g-Bw als

Spenderfahrzeuge herangezogen wurden. Diese Wagen erhielten zuvor von

den Triebwagen der Baureihe A belegte Nummern von 31 bis 63.

Ähnlich

wie bei den F-Triebwagen

mutierten viele Fv, CFv und CF-Wagen 1960/61 wieder zurück zu f-Bw,

während einige von 1964 bis 1967 als Ersatz für die v-Beiwagen der

Taunusbahnlinien 24 und 25 zu fv-Hängern für die Hv-Triebwagen umgebaut

wurden. |

|

|

Doch dienten die

letzten Umbauten nur der Überbrückung bis zur Eröffnung des

Stadtbahnbetriebs, die Zeit der F-f-Züge ging ihrem Ende zu. Die

meisten Triebwagen verschwanden spätestens 1968, bis auf 12 erst 1972

ausgemusterte FK-Triebwagen, ebenso das Gros der f- und fv-Bw. Nur Tw

453 überlebte als Arbeits-Tw 2002 etwas länger.

Interessanterweise ist der

Museums-Tw 411 kein originaler Triebwagen. Er wurde 1925 als f-Beiwagen

1505 geliefert und 1935 zu einem Triebwagen umgebaut und erhielt die

Nummer 469. Als die Lieferung der K-Wagen 1952 voranschritt, die von

460 bis 500 eingeordnet werden sollten, wurde er nochmals umbezeichnet

in 429. Die 411 trägt er seit 1960, als Original-Tw 411 in einen

Beiwagen verwandelt wurde. Nach 10 Jahren im Beiwagenbetrieb und 31

Jahren als Triebwagen wurde er 1966 ausgemustert und für das Museum

reserviert.. |

|

|

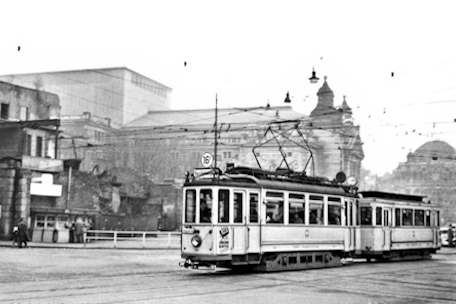

| Baureihe

G, 30 Triebwagen 01 - 30, Baujahre 1928/29 |

|

|

|

Zwar war der

Fuhrpark der Straßenbahn erst zwei Jahre vorher durch die F-Wagen

ergänzt worden, jedoch nahmen die Fahrgastzahlen nach Ende der

Inflation laufend zu. Weiterer Fahrzeugbedarf sollte auch durch die

bevorstehende Elektrifizierung der Waldbahnstrecken entstehen, weshalb

sich die Stadtverwaltung erneut mit der Finanzierung von

Straßenbahnwagen befassen musste. Auf Grund dieser Magistratsvorlage erfolgte

letztlich Freigabe der Gelder, wonach bis 1929 insgesamt 140 neue

Fahrzeuge zur Straßenbahn kamen: 110 Beiwagen, doch nur 30 Triebwagen.

Diese Baureihe erhielt

später die Bezeichnung "G" (Tw) bzw. "g" (Bw). Triebwagen wurden von

Van de Zypen & Charlier und HAWA geliefert, die Elektrik von

Siemens & AEG. Beiwagen kamen von HAWA, Schöndorff, Gastell und

Crede. .Die Gesamtleistung erreichte jetzt 125 PS (2 x 62,5)

gegenüber den 103 der F-Tw. Optisch bestand kaum ein Unterschied zu den

Vorgängern. Attribute waren aber Schiebe- statt Klappfenstern, 2 Längs-

statt 2 Querbänken, andere Türen sowie halbrunde Tische an den Fenstern. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Bei dieser Baureihe hielten sich die Kriegsverluste

in Grenzen, wobei weniger Triebwagen betroffen waren als Beiwagen.

Ihnen kam die Beheimatung im unversehrten Betriebshof Eckenheim zugute.

Westwaggon versah 1949 ein Dutzend Fahrgestelle zerstörter Beiwagen mit

neuen Aufbauten, wodurch die ersten Beiwagen der k-Reihe damit

entstanden (Aufbauwagen, später als "gk" bezeichnet..

Bis auf

die Stromabnehmer waren die Fahrzeuge auf den Fotos in der Mitte rechts

und darunter fast noch im Ursprungszstand, während die beiden anderen

1959 in der Form modernisiert wurden wie es auch bei den FK-Tw geschah:

Entfernung der Signallichter und Zielschildhalter, stattdessen Einbau

ungeteilter Frontscheiben mit vom Fahrer erreichbarem Zielschildkasten,

Brems- und Blinklichter, Schienenbremsen etc. Bemerkenwert: Der

bei den F-Tw erwähnte 426, seit 1927 ein G-Tw, gab seine E-Ausrüstung

1960 an CFv-Tw 63 ab, der damit zum G-Wagen wurde und die Nummer des

kriegszerstörten Wagens 6 bekam. Bekannt wurde er durch seine Präsenz

auf der BUGA 1967 in Karlsruhe. Die letzten G-Wagen schieden spätestens

1968 aus. |

|

|

| Triebwagen

Baureihe H, 25 Fahrzeuge, Wagen 501 - 525, Baujahre 1939/40 und 1942 |

|

|

|

Die

H-Triebwagen als Nachfolge- Baureihe der G-Wagen erhielten die Nummern

501 bis 525 zugewiesen, die höchsten Triebwagennummern zu jener Zeit.

Darüber hinausgehende Nummern waren sämtlichen Arten von Beiwagen sowie

Arbeitswagen vorbehalten. Die Nummerierungsfolge in der Reihe der

Neuzugänge blieb bis in die Nachkriegszeit erhalten, als es nötig

wurde, frei gewordene oder auch frei "geräumte" Ziffern erneut

zu besetzen, vor allem wenn ältere Fahrzeuge aus dem Bestand

ausschieden.

Die H-Wagen boten im Ganzen ein einheitlicheres Erscheinungsbild als F-

oder G-Wagen, obwohl sie in zwei Tranchen entstanden waren. 1939 wurden

die Tw 501–510 bei Westwaggon in Mainz gebaut, bei ihnen waren die

Fahrgestelle in der schon bewährten Bauform wie zuvor bei der G-Reihe

ausgeführt. Die Aufbauten waren allerdings nochmal gegenüber den Vorgängern verbessert.

Das traf für die Wagen 511 – 525 von 1942 ebenso zu, die wie 501 - 510 geschweißte Fahrgestelle hatten,

welche aber nochmals optimiert waren. |

|

|

|

|

|

|

Die H-Wagen stellten die

modernste und gleichzeitig komfortabelste Fashrzeugentwicklung der Vorkriegszeit dar.

Hochmodern waren für die damalige Zeit auch ihre Ziel- und Linienschilder:

Es handelte sich um schwarze Rollbänder der Firma Brose mit weißer

Schrift, wobei die Liniennummer in einem viereckigen Dachaufsatz

untergebracht war, die Zielanzeige am oberen Ende des

Führerstands-Fensters in einem Kasten. Leider war hierfür in der Nachkriegszeit kein

Ersatz zu beschaffen, sodass die Dachschilder der H-Wagen zwangsläufig denen der übrigen Fahrzeuge angeglichen werden mussten

u nd die Dachlinienkästen entfernt wurden.

Abgesehen

von den schon genannten

10 F-Tw mit Stahlaufbau waren dies die ersten

Fahrzeuge mit Aufbauten in Leichtstahlbauweise.

Zudem waren es die stärksten Fahrzeuge unter den

zweiachsigen Frankfurter Triebwagen, da sie je 2

AEG Motoren mit 102 PS (75 kW) bekamen, dazu

Fahrschalter mit 24 Fahrstufen. Diese wurden

1956 durch Siemens Fahrschalter mit 18

Fahrstufen ersetzt, die Wagen bekamen daher

Handräder anstatt der bisher üblichen

Schaltkurbeln. Eine weitere Neuerung waren

erstmalig installierte Fahrersitze, da bis |

|

|

|

|

dahin die Fahrer ihre Dienste

ständig im Stehen verrichten mussten.

Ebenso waren auf die letzte

Bremsstufe wirkende Schienenbremsen

ein Standard, den es bei keinem

Vorgängertyp gab.

Der Innenraum

ähnelte den G-Wagen, die Tischchen

an den Fenstern wurden auch

übernommen. Ab 1941 gab es sogar

Pläne zum Bau eines vierachsigen H-Wagens,

die durch den Krieg

vereitelt wurden.

Die Kriegsschäden beliefen sich bei

diesem Typ auf 6 Fahrzeuge, die

jedoch nach dem Krieg wieder

aufgebaut werden konnten. Umbauten

erfolgten ferner 1958, als die Wagen

501 - 515 Motoren wie K-Wagen

erhielten und somit zum Typ "HK"

wurden, sowie 1962 (Anbau von

Rückspiegeln). Die H-Motoren wurden

in die V-Wagen eingebaut, die so bis

zu deren ihrer Ausmusterung als "VH"

geführt wurden.

1963/64 wurden die

V-Wagen ausgemustert. An ihre

Stelle traten 15 H-Wagen als Nachfolger auf den Vorortbahnlinien. 511 - 525 bekamen dafür breitere

Radbandagen, Doppelscheinwerfer und

Warnhörner und wurden damit zur neuen Unterbaureihe Hv (v = vororttauglich). 511 - 515 erhielten zuvor ihre von den V-Wagen nicht mehr benötigten Original-Motoren zurück.

|

|

|

|

|

| Wie

bei den C-Wagen verhielt es sich auch bei den H-Wagen mit den Beiwagen:

sie kamen eher als die Triebwagen, nämlich schon 1938. Hier war die

Ursache nur eine andere. Außerdem war das Verhältnis von Trieb- zu

Beiwagen umgekehrt wie bei den C-Wagen, jetzt 10 : 25 zugunsten der

Triebwagen. Die 10 h-Beiwagen wurden bei der Uerdinger Waggonfabrik

gebaut, sie erhielten die Nummern der g-Beiwagen 1551 - 1560,, die zu CFv-Triebwagen (54 - 63) umgebaut wurden. Die genieteten Fahrgestelle der g-Bw.gingen dabei an

die neuen h-Wagen! Der Grund war, dass neue, geschweißte Untergestelle

sich für Triebwagen besser eigneten. Leider wurden keine h-Bw zu hv-Bw

aufgerüstet, womit man typenreine Hv-hv-hv Züge hätte bilden können.

Stattdessen wurden Wagen aus der F/f-Reihe als fv-Bw hinter Hv-Tw

eingesetzt. |

|

|

| KSW-Triebwagen

Baureihe J, Wagen 551 - 570 (Baujahr 1944) und 571 - 595 (Bj.

1947), Stand 1957 |

|

|

|

|

|

| Straßenbahnwagen

dieses Typs waren eine typische Entwicklung aus der

Zeit des II. Weltkriegs.. Nachdem zuvor ein "ESW"

(Einheits-Straßenbahnwagen) der Vereinheitlichung der mannigfaltigen

Fahrzeugtypen aus den diversen Waggonfabriken dienen sollte, wurde die

Entwicklungsarbeit von seiten der Reichsdienststellen gestoppt und eine

"Entfeinerung" beschlossen. Der Grund dafür liegt auf der Hand:

Straßenbahnwagen waren kein kriegsnotwendiges Gut, insbesondere sollte

die Stahlproduktion in erster Linie der Rüstungsindustrie zur Verfügung

stehen. Die geplante "Entfeinerung" diente also primär der

Materialersparnis, aus dem "ESW" wurde letztlich der "KSW", ein in

jeder Hinsicht vereinfachter, gewichtsoptimierter

Kriegs-Straßenbahnwagen. |

| Diese Fahrzeuge

unterschieden sich von all ihren Vorgängern durch bis zum äußersten

vereinfachte Bauweise, insofern ähnlich wie bei den im Krieg gebauten

Einheitsdampfloks der Baureihen 50 und 52. Die KSW-Wagen hatten einen

verkleinerten Innenraum mit lediglich 12 Sitzplätzen, was bei einigen

Fahrgästen zu Verdruß führte. Dafür gab es hier wie auch auf den

vergrößerten Plattformen mehr Stehplätze. Auf Ablagetische,

Zwischentüren und sonstigen „überflüssigen Schnickschnack“ wurde

verzichtet, sie wirkten daher relativ nackt. |

| Durch ihre

langen Überhänge neigten sie besonders in Solotraktion bei schnellerer

Fahrt zum auf- und ab wippen, waren aber aufgrund der Leichtbauweise in

der Beschleunigung recht flott. Mangels Dämmmasse neigten sie innen zum

„Dröhnen“, waren dafür recht robust und zuverlässig. Die spartanische

Ausführung hatte also Vor- und Nachteile. Die KSW wurden in über 500

Exemplaren (Tw/Bw) zwischen 1943 und 1950 an diverse Städte

ausgeliefert. Frankfurts Triebwagen wurden von Fuchs gebaut, Beiwagen

von der Düsseldorfer Waggonfabrik. |

|

| Frankfurt

erhielt 1944 die ersten 20 Triebwagen ohne Motor, die daher mit Motoren

des C-Typs nachgerüstet und als Typ "JC" eingesetzt wurden. 25 weitere

folgten erst 1947, nun aber komplett. Die J-Tw waren echte

Leichtgewichte. Zum Vergleich: Der letzte Vorkriegstyp H brachte 14,5

to Leergewicht auf die Waage, V-Tw sogar 17,2 to, ein J-Tw dagegen nur

10,4 Tonnen, also 29 bis 40% weniger. |

|

|

| Ebenso wie die

geringe Zahl von 12 Sitzplätzen , machte sich bei Nässe und

schlüpfrigen Schienen das geringe Reibungsgewicht negativ bemerkbar,

denn aufgrund der relativ starken Motorisierung drehten die Räder beim

Anfahren sehr leicht durch, sodass häufiger der Automat herausflog,

der vom Fahrer erst durch einen beherzten Griff zum Deckenhebel wieder

eingeschaltet werden musste. |

| Ihr großer

Vorteil war das hohe Fassungsvermögen von fast 90 Personen, somit gut

25% mehr als bei den Vorgänger-Baureihen. |

| Frankfurts J-Tw hatten bis 1965 keine passenden Beiwagen,

daher wurden sie bis dahin mit Beiwagen aller Art behängt, diese

stets älter (cu, du, c, d, g) oder jünger (e, k) als die Triebwagen

selbst. 1965 trat nach Ausmusterung vieler Altfahrzeuge ein Mangel an

Beiwagen auf. |

|

|

| Beschlossen wurde daher vom Stadtparlament der Kauf

nicht mehr benötigter Wagen aus Offenbach, Düsseldorf und Duisburg.

Dadurch trafen nach und nach 20 KSW-Bw und 8 Verbands-Bw in Frankfurt

ein, die als Reihe "i" (1451 - 1470) hinter den "e"-Bw, bzw. im

Anschluss an die Nummern der k-Bw als "ko"-Bw 1731 - 1738 eingereiht

wurden. Damit konnten ab 1967 erstmals seit dem Kauf der J-Triebwagen

stilreine KSW-Züge gebildet werden. Die letzten 7

Wagen der Serie J wurden 1977 abgestellt. |

|

|

|

i-Bw 1461 hielt 1973 hinter dem führenden J-Tw 555

auf Linie V am Theaterplatz in Richtung Altstadt. Die 20 Beiwagen der

Reihe i waren von den Betrieben aus Offenbach (2), Düsseldorf (14) und

Duisburg (4) gebraucht hinzu gekauft worden. Die Düsseldorfer Wagen

waren wiederum ihrerseits gebraucht von den ehemaligen Betrieben aus

Siegen und Gießen übernommen worden. Der Wagen 1461 auf dem Bild war

einer der Wagen, die ursprünglich aus Siegen stammten. |

|

|

| K-Triebwagen

101 - 117 (Baujahr 1954) und 461 - 500 (Baujahre 1949 - 1953), mit

Typenblatt von 1957 |

|

|

|

|

|

Impression

von der Linie 23 auf der ehemaligen Rödelheimer Strecke. Ein

reiner K-Wagenzug Zug mit Verbandstyp-Triebwagen 104

begegnete am 5.08.1977 einem L-Wagenzug. Das Foto entstand am letzten

Einsatztag von Zweiachsern auf der 23. |

In obigem Typenblatt der Triebwagen Typ K

sind Wagen des Aufbautyps vereinfacht mit jenen des

Verbandstyps in einer Skizze zusammengefasst, obwohl es Unterschiede

bei Fahrwerk und Innenausstattung gab. Der

Unterschied bestand darin, dass Aufbau-Tw sozusagen "halbe" Neubauten

waren. Hierzu erhielt die Düsseldorfer Waggonfabrik brauchbare

Fahrgestelle im Krieg zerstörter F- und G-Wagen, auf die sie

1949 bis 1953 neue Wagenkästen und Bedienelemente aufsetzte.

Der Unterschied am Fahrgestell war bei genauer Betrachtung

offensichtlich.

Diese

Fahrzeuge waren, abgesehen von den KSW-Wagen, für Frankfurt die ersten

"Neu-Fahrzeuge" nach Kriegsende. Die Wagen des sogenannten Verbandstyps

waren konträr dazu komplette Neubauten nach den Normalien des VöV. Weitere

Unterscheidungsmerkmale sind in der Datei unter "Bemerkungen". Die dort

erwähnten Schaumgummisitze hatten nur die Verbands-Tw, die Aufbauwagen

besaßen noch herkömmliche Holzsitze. Ferner

waren die Wagen anhand ihrer Nummern leicht zu unterscheiden, denn die

Neubau-Fahrzeuge bekamen Nummern von 101 bis 125 zugeteilt, während die

Wiederaufbauten von 461 bis 500 eingeordnet waren. |

|

|

|

Die Aufbau-Triebwagen der K-Serie waren nebenbei die

einzigen Fahrzeuge, die in der Folge ihres Eintreffens beginnend mit

Nummer 500 bis 461 rückwärts nummeriert wurden. Stand evtl.

zuvor nicht eindeutig fest wieviel Alt-Fahrgestelle brauchbar

waren?

Die

Aufbau-Triebwagen wurden in der Mehrzahl 1975 bis 1981 ausgemustert,

die Fz 109 bis 117 dagegen zwischen 1968 und 1975 zu Arbeitswagen

umfunktioniert. 101 wurde 1978 ausgemustert, 102 und 103 fünf Jahre

später. 104 wurde 1978 dem Museum überlassen, während 106 - 108 seit

1977 als "Ebbel-Ex" dienen. Dieses Trio wurde 1983 durch Wagen 105

ergänzt. Die Ebbel-Ex Fahrzeuge laufen nun schon

fast 70 Jahre auf den Frankfurter Gleisen!

Von den als Arbeitswagen

eingesetzten Fahrzeugen 109 - 125 wurden vier Wagen (121 - 124) 1975

zum Schienenschleifzug 2002/2003 umgebaut (siehe weiter

unten), während einige der anderen dem Betrieb bis in die 2000er

Jahre dienten. |

|

|

| K-Tw 468 wurde hier 1959 mit je einem g-

und c-Beiwagen im Schlepp in einem Zug der Linie 21 nach Schwanheim

abgelichtet. |

|

|

| Typenblatt

des L-Triebwagens 201 (Baujahr 1955), Stand 1976 |

|

|

|

Obwohl die Vorserien

L-Wagen 201 und 202 fast identisch waren bis auf

ihre unterschiedlichen, technischen Ausrüstungen, wurde 202 hier nicht

genannt, weil er 1972 bei einem Unfall am Ratsweg so schwere Schäden

erlitt, dass er anschließend verschrottet werden musste. Nur weil der

Unfall auf einer Betriebsfahrt geschah, wurden zum Glück keine Personen

dabei verletzt. Der

danach als Einzelstück übrig gebliebene 201 wurde bereits 11 Jahre

später abgestellt und rottete seit 1999 in Salzgitter vor sich hin.

Als

die beiden Prototypen in Frankfurt eintrafen, wurde Linie 23 wieder

einmal mehr zum Einsatzgebiet für das jüngste Wagenmaterial, ebenso wie

für die Serienwagen sowie später auch die M/m-Züge. |

|

|

| Typenblätter

der Lv-Triebwagen 203 - 217 (Bj.1956) und

218 - 242 (L, Bj. 1956/57), Stand 1958 |

| sowie

der l-Beiwagen 1201 - 1242 (Baujahre 1955 - 1957), hier Stand 1976 |

|

|

|

|

Die

Wagen 203 - 217 wurden als Lv-Triebwagen für den Vorortverkehr auf den

Taunusbahnlinien 24 und 25 bestellt und geliefert, sie trugen daher

Doppelscheinwerfer und hatten verstärkte Radreifen. Wegen erhöhtem

Bedarf wurden 1962 218, 219 und 220 als zusätzliche Lv-Wagen

hergerichtet, jedoch schon 1966 wieder zurückgebaut. Alle übrigen

Lv-Triebwagen wurden auf den Taunusbahnstrecken 1967 entbehrlich und

ebenfalls zu L-Wagen umgerüstet, wobei sie allerdings bis zum Schluss

Doppelscheinwerfer behielten.

Die Hälfte der 42 L-Wagen blieb

bis in die 90er Jahre im Einsatz, die meisten konnten 1994 und 1997

sogar noch nach Rumänien verkauft werden, wo sie weiterhin eingesetzt

wurden. 227 erwarb 1994 ein Privatmann in Österreich. 224 und 236 sind

als Museums-Fahrzeuge erhalten, wobei 224 seit 2006 wieder die

Ursprungsfarben trägt und als "124" mit Bw 1242 als fahrfähiger

Museumszug dient. |

|

|

|

|

|

| Typenblätter der M-Tw 601 - 630 (Baujahr

1959/60) und 631 - 645 (Baujahr 1963)

sowie der |

| m-Beiwagen

1801 - 1814 (Baujahr 1959/60) und 1815 -

1826 (Baujahr 1963), alle Stand 1976 |

|

|

|

|

|

Typskizze

N-Tw801 - 830 (Bj. 1963), Stand 1976 / Typskizze O-Tw 901 -

908 (Bj. 1969), Stand 1983

|

|

|

|

|

|

Typenblätter

der Pt- und P-Triebwagen 651 - 680 / 681 - 750 (Baujahre

1972 - 78), Stand 1983

|

|

|

Typenblatt der

Pt-Wagen 651 - 680 aus der ersten Lieferserie von 1972. Rechts:

Typenblatt der P-Wagen 681 bis 750 (1983 sämtlich noch im

Originalzustand). Hierunter die Wagen 681 - 716 aus den Baujahren

1972/73 sowie 717 - 750 (1977/78 gebaut). Letztere wurden 1985

und 1986 zur Abdeckung des durch die U-Bahnlinien U6 und U7 erhöhten

Bedarfs gleichfalls zu Pt umgebaut, der Rest folgte 1992. An 59 der

zuletzt gelieferten Wagen (692 - 750) wurde 1998 ein Umbau zu Ptb

(b=breit) vorgenommen. Es wurden beidseitige Verbreiterungen unterhalb

der Türen angebracht, welche die Lücke zwischen Wagen und Bahnsteig

ausglichen, was den Einsatz im von Stadtbahnzügen der Linie U4

befahrenen B-Tunnel ermöglichte. Die seit 1980 an der Konstablerwache

endende U5 konnte nun wieder bis Hauptbahnhof fahren! |

|

|

|

|

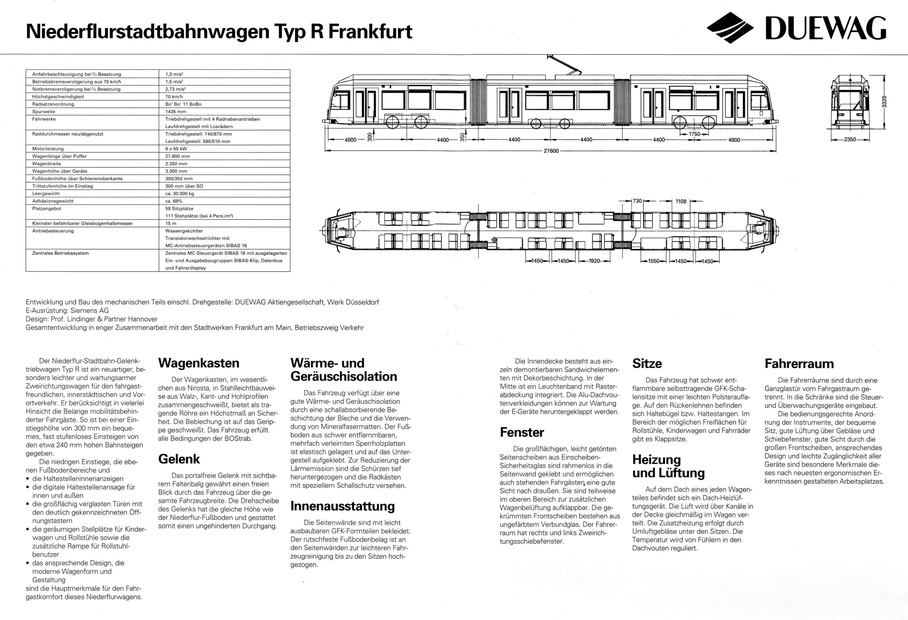

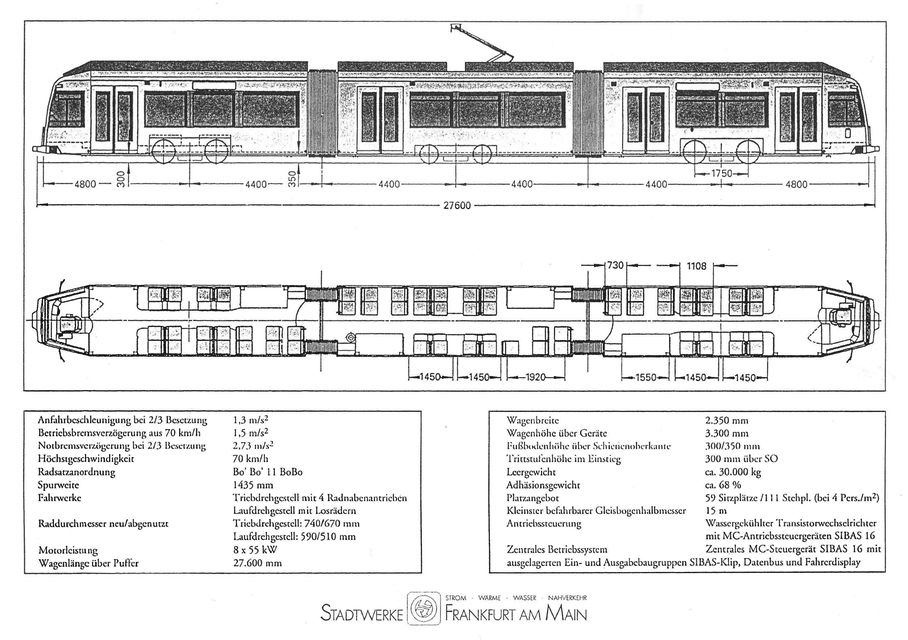

| Beschreibung

und Daten der Straßenbahn-Triebwagen des Typs R,

Wagen 001 - 040 (Bj. 1994/95) |

|

|

|

|

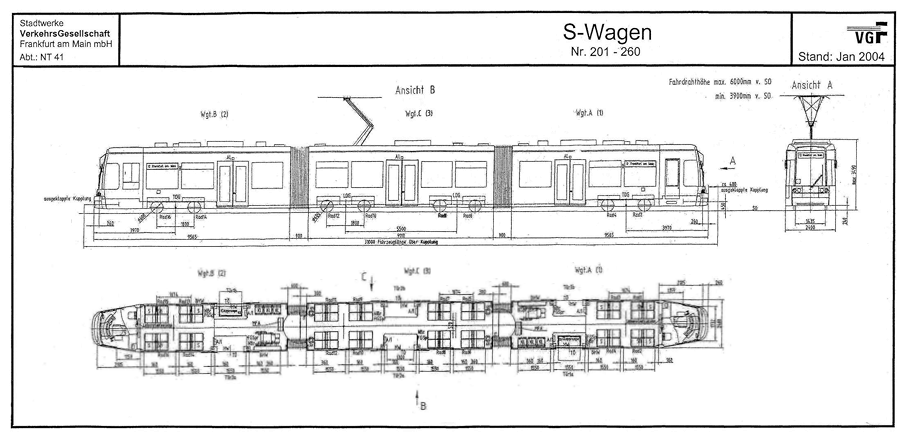

| Typenblatt

der Straßenbahn-Triebwagen Typ S, Wagen 201 - 274 (Bj. 2003 - 07,

2013) |

|

|

| Typenblatt

der Straßenbahn-Triebwagen Typ T, Wagen 301 - 3xx (Bj. ab 2022) |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| www.tramfan-ffm.de |

| © Bernd Rodmann 2014 ● Design by BEKU-Web |

|

|