|

Die Ursprünge der Frankfurter Trambahn |

|

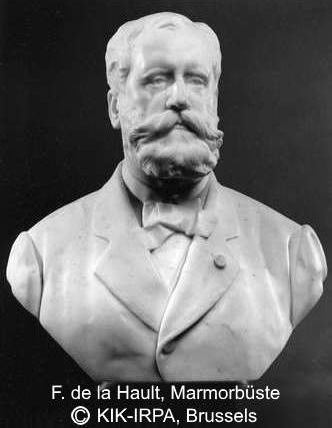

Treibende Kraft

der Straßenbahngründung in Frankfurt

war

der in Antwerpen gebürtige belgische

Unternehmer Frédéric-Jean de la Hault

(1826-1882).

Er gehörte zu einer Gruppe

vermögender Privatpersonen, vornehmlich

Kaufleuten, Industriellen, Ingenieuren,

Architekten und Bankiers, die seit etwa 1870

in großem Umfang in Nebenbahn- und

Straßenbahnprojekte investierten, vor allem

in Frankreich, Belgien, Italien und

Deutschland. Die beiden ersten

Pferdebahn-Projekte, die nachweislich mit de

la Hault in Zusammenhang stehen, waren die

Pferdestraßenbahnen in Dresden und

Frankfurt.

Während 1871 sein Konzessionsantrag

in Dresden abgelehnt wurde, konnte er in

Frankfurt am Main eines seiner ersten

Straßenbahnprojekte überhaupt aufs Gleis

setzen, auf jeden Fall aber sein erstes

Straßenbahn-Projekt in Deutschland; es war

die vierte Pferdebahn im Deutschen Reich

[1]. |

|

|

Nach etwa

zwei Jahren

Betriebserfahrung

in Frankfurt

gründete er

zahlreiche

weitere

Pferdestraßenbahnen

in Europa.

Im August

1874

gründete der

umtriebige

Herr de la

Hault in

Brüssel

zusammen mit

zwei

belgischen

Banken die

Société

générale de

tramways

(SGT); mit

ihrer

Kapitalbeteiligung

gründete er

dann in

kurzer Folge

die

Straßenbahnen

in Turin

(1874),

Neapel

(1875),

Trieste

(1876),

Barmen-Elberfeld

(1876),

Florenz

(1880) und

die

Nebenbahn

Bari-Barletta.

Praktisch

parallel, im

Dezember

1875

gründete er

mit einer

französischen

Bank die

Compagnie

générale

française de

tramways

(CGFT), die

das Kapital

für seine

Gründungen

in Le Havre

(1874),

Nancy

(1874),

Marseille

(1876) und

Orléans

(1877)

bereitstellte.

Die Pferdebahnen

in Genf,

Köln und

Tunis

waren

ebenfalls

Gründungen

von de la

Hault.

www.kikirpa.be |

|

|

|

|

|

|

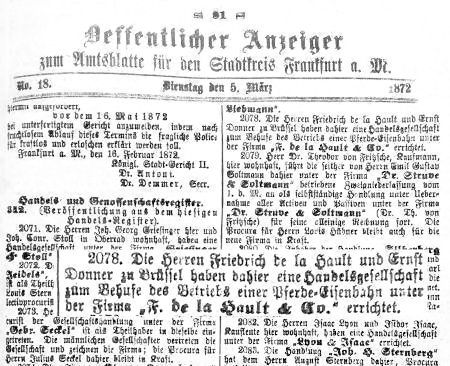

Die Personengesellschaft F. de la Hault &

Cie |

|

|

|

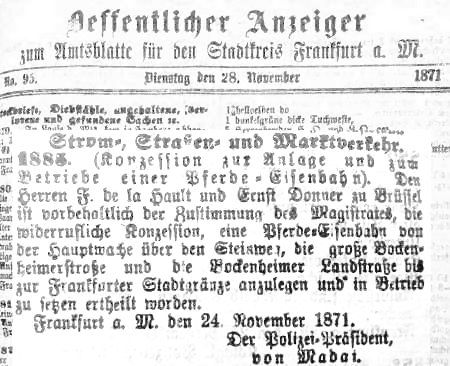

Die Frankfurter Pferdebahn könnte seine

erste Pferdestraßenbahn überhaupt gewesen

sein, eine frühere Gründung de la Haults als

die in Frankfurt ist nicht überliefert. Der

Preußische Regierungspräsident in Wiesbaden

erteilte den belgischen Kaufleuten Frédéric

de la Hault und Ernest Donner schon am

24.11.1871 auf 19½ Jahre das Recht zum

Betrieb der ersten Pferde-Eisenbahn in

Frankfurt am Main

[2].

Er gründete daraufhin am 2.12.1871 in

Brüssel die Kommanditgesellschaft

Frederic de la Hault & Compagnie,

deren hiesige Niederlassung am 4.3.1872 in

das Firmenregister der Frankfurter

Handelskammer eingetragen wurde

[3].

F. de la Hault und seine zehn

Mitgesellschafter statteten die Gesellschaft

mit einem Kapital von 990.000 Francs

(792.000 Mark) aus

[4].

|

|

|

|

|

|

|

Am

Sonntag, dem 19.5.1872 wurde der

Pferdebahn-Betrieb auf der rund 4 km langen

Strecke zwischen Schönhof und Hauptwache

aufgenommen

[5].

Mit anfangs 6-8 Wagen und rd. 20 Pferden

wurden zwei Linien betrieben, zwischen

Schönhof und Bockenheimer Warte sowie

zwischen Bockenheimer Warte und Hauptwache.

Insgesamt hatte die Gesellschaft

einschließlich der Wende- und Ausweichgleise

in knapp vier Monaten rund 6 km Gleis

verlegt. Einschließlich aller Betriebsmittel

(Wagen, Pferde, Zubehör, Ausrüstung usw.)

wurden pro Kilometer betriebsbereites Gleis

rd. 152.000 Francs, also etwa 122.000 Mark

Reichswährung investiert, ein auf den ersten

Blick stattlicher, aber im Vergleich zu

anderen Städten niedriger Betrag

[6].

Eingesetzt wurden vergleichsweise leichte

Wagen mit 30 Plätzen

[7],

und da die größte Steigung der Strecke nur

1,33% betrug, konnte überwiegend einspännig

gefahren werden. |

|

|

|

|

|

|

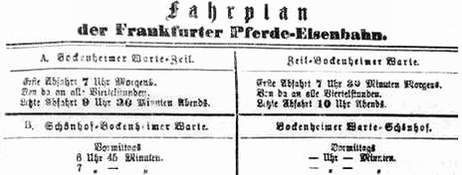

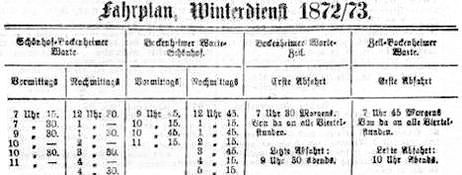

Fahrpläne der Pferdebahn, Sommer 1872

& ab

Winter 1872/73 |

|

|

|

|

Der Fahrplan war zunächst nur ein

provisorischer, vielleicht um die Reaktion

des Publikums abzuwarten. Nach dem Fahrplan

„Winterdienst 1872/1873“ sind bis in die

1880er Jahre keine weiteren Fahrpläne

veröffentlicht worden. Das könnte daran

gelegen haben, dass die Gesellschaft ihren

Fahrplan als eine Art „Mindestfahrplan“

verstanden hat. Vandal berichtet, dass

zwischen 7:00 und 22:00 Uhr regulär alle 5

Minuten eine Bahn abfuhr, weit mehr als der

Fahrplan auswies, was auf ein reges

Interesse des Publikums schließen lässt.

|

|

|

Es ist auch überliefert, dass der

Betriebsschluss nicht streng eingehalten

wurde. Zum

Betriebsschluss wurden Reservewagen an

den Endhaltestellen vorgehalten, so dass

kein Fahrgast wegen eines besetzten

Wagens zurückbleiben musste

[8].

Auch das war der

großen Nachfrage geschuldet und zugleich ein

Mittel,

der Unfallgefahr durch überbesetzte Wagen

vorzubeugen, damals ein großes Thema bei

allen Pferdebahnen. Die Zugfolge war demnach

erheblich dichter als es der veröffentlichte

Fahrplan vorsah.

In Frankfurt absolvierten die Wagen rd. 100

km am Tag, d.h. etwa 25 Fahrten pro Tag; die

Pferde liefen einen über den anderen Tag 16

und 32 km, absolvierten also 4 oder 8

Fahrten pro Tag, d.h. die Pferde wurden bis

zu 6 Mal täglich gewechselt. 1874 betrug der

Bruttoumsatz 288.000 Francs (230.400 Mark),

was einem Umsatz von rd. 630 Mark pro Tag

entspricht. Bei einem Fahrpreis von 20

Pfennigen entspricht dies einer Frequenz von

über 3.200 Fahrgästen pro Tag. 1875 stieg

der Umsatz auf 390.000 Francs (312.000

Mark), entspricht über 4.700 Fahrscheinen

pro Tag

[9].

|

|

|

|

|

|

|

Die Fahrpreise

waren anfangs noch in Kreuzern der alten

Frankfurter Währung angegeben, erst ab 1873

in Mark und Pfennig der neuen Reichswährung

[10];

der Tarif war ein entfernungs-unabhängiger

Einheitstarif pro Platz; anfangs gab es zwei

Wagenklassen sowie sog. Damencoupés, die

aber schon nach wenigen Monaten aufgegeben

wurden. Der Preis in der I. Klasse betrug 25

Pfennige, in der II. Klasse 17

Pfennige.

Schon kurze Zeit später wurden die Klassen

auf-gehoben und ein Einheitstarif von 20

Pfennigen eingeführt

[11].

Da das Gros der Fahrgäste die

II. Klasse bevorzugt hatte, erhöhte

die Tarifreform die Einnahmen

beträchtlich.

Der Erfolg der

Pferdebahn, der sich in den ersten

Jahren in mittleren zweistelligen

Wachstumszahlen

niederschlug, war enorm, weil das

neue Verkehrsmittel einem Publikum

die Mitfahrt ermöglichte, das sich

weder einen eigenen Fiaker noch eine

Droschkenfahrt leisten konnte und zu

Fuß ging.

Schon kurz nach der Betriebsaufnahme

forderten die Eigentümer

der Pferdeomnibus-Linien

vom Magistrat, für

ihre

rückläufigen Geschäfte entschädigt

zu werden; sie behaupteten das

Monopol auf den städtischen

Transport innezuhaben, wurden aber

vom Magistrat abgewiesen

[12].

Die Straßenbahnwagen trugen

die Aufschrift „Frankfurter Trambahn“,

doch weil der Firmenname „F. de la

Hault & Cie" |

|

|

|

umständlich war und es nur diese

Straßenbahnfirma am Ort gab, wurde sie inoffiziell Frankfurter

Trambahn-Gesellschaft genannt; inoffiziell,

denn die Firma mit dem offiziellen Namen

„Frankfurter Trambahn Gesellschaft“ wurde

erst acht Jahre später gegründet. In den

Magistratsakten findet sich in Sachen

Pferdebahn bis dahin nur Korrespondenz mit

„den Herren F. de la Hault & Cie“.

|

|

|

Ein profitables Unternehmen expandiert |

|

|

Die Brüsseler Firma war eine reine

Verwaltungsgesellschaft; im Tagesgeschäft

wurde die Frankfurter Niederlassung durch

einen Prokuristen, den Kaufmann Dr. Alfred

Buck vertreten, in dessen Haus in der

Weserstraße 14, in der Nähe des

Taunus-Platzes, die Frankfurter Trambahn

auch ihr erstes Büro bezog (zur Zeit der

Westbahnhöfe war die Weserstraße nur ein

kurzes Sträßchen zw. Taunus- und Mainzer

Landstraße)

[13].

Betriebsdirektor war der Ingenieur Robert

Schulz, der die Pferdebahnen in Dresden und

Elberfeld mit aufgebaut und geleitet hatte,

bevor F. de la Hault ihn 1874 oder 1875 zum

Betriebsleiter in Frankfurt bestellte

[14].

In dieser Zeit hat die Frankfurter

Pferdebahn offenbar auch den

Deutschland-Reisenden Mark Twain nachhaltig

beeindruckt. In seinem Reisebericht heißt in

den wenigen Absätzen über Frankfurt u.a.:

„Die Straßenbahn-Conducteure und Fahrer

trugen hübsche Uniformen, die geradewegs aus

der Hutschachtel zu sein schienen, und ihr

Benehmen war so fein wie ihre Kleidung.“

[15]

|

|

|

Die von F. de la Hault gewählte Rechtsform

einer Société en commandite par actions

(Kommanditgesellschaft auf Aktien)

erleichterte die Aufnahme weiterer

Kapitalgeber in das Unternehmen;

frisches Kapital wurde gebraucht, um

das rasche Wachstum der Frankfurter

Trambahn

zu finanzieren.

Neue

Geldgeber zu finden, dürfte der Gesellschaft

angesichts ihres wirtschaftlichen

Erfolges nicht schwer gefallen sein. 1875 erwirtschaftete sie einen ungewöhnlich hohen

Reingewinn von über 16% des eingesetzten

Kapitals, also rd. 160.000 Francs

[16]. |

|

|

|

Bereits rund zwei Jahre nach Betriebs- aufnahme

konnte die Gesellschaft das Grundstück am

Bockenheimer Schönhof kaufen, das sie 1872

für ihren ersten Betriebshof zunächst nur

gemietet hatte, und ließ sogleich zwei neue

Betriebsgebäude darauf errichten. |

|

|

|

Während 1875

die

Direktion der Trambahn vorübergehend dorthin umzog

[17], musste

der

handelsrechtliche

Firmensitz

in Frankfurt

bleiben;

etwas später

verlegte die

Firma ihren

Sitz in ein

Kontor in

der

Bockenheimer

Land-straße

175

[18],

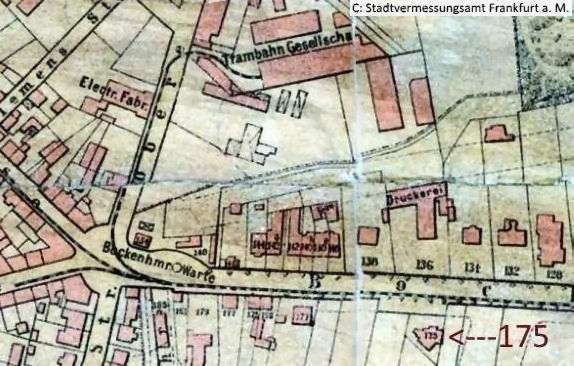

gegenüber

dem

Dondorf' schen

Druckerei- und Verlagsgeschäft (Nr. 136) in

der Nähe der Bockenheimer Warte. Ein kurioser Zufall will es, dass sich

dieses Kontor exakt dort befand, wo heute der Abgang zum U-Bahnhof

Bockenheimer Warte in Gestalt eines aus dem

Untergrund empor fahrenden

Trambahnwagens liegt

(s. > Plan). |

|

|

Die Neubauten am Schönhof beherbergten

neben der

Wagenhalle noch Werkstätten, Ställe, eine Schmiede

und Betriebswohnungen; das Depot (Rödelheimer Str.

o. Nr.) wird in den Adressbüchern

seit 1875 als Wohnsitz des

Betriebsdirektors, des Ingenieurs

Robert Schulz, und von Conducteuren und

Stallmeistern angegeben

[19]. Nicht

weit

entfernt,

westlich

der Main-Weser-Bahn,

hatte die

Gesellschaft an

der

Chaussée

nach

Rödelheim

Ecke

Birkenweg

ein

weiteres

Grundstück

für

Betriebswohnungen

(„Beamtenwohnungen“)

erworben

[20]. |

|

|

|

Die Aktiengesellschaft „Tramways de

Francfort sur Mein S.A.“ |

|

|

Bau und Betrieb der ab

dem 1.10.1880 konzessionierten

neuen Linien erforderten

weiteres Kapital, das durch

Umwandlung der Firma in eine

Aktiengesellschaft aufgebracht

wurde. Am 13. und 30.12.1880

wurde in Brüssel der

Gesellschaftsvertrag zur

Gründung der Firma „Tramways de

Francfort-sur-Mein S.A. -

Frankfurter

Trambahn-Gesellschaft“

unterzeichnet

[21].

Damit

erfüllte Frederic de la Hault

eine Bedingung im ersten

Straßenbahnvertrag vom

6.10.1880, der nicht nur

bestehende und neue Linien bis

Ende 1905 konzessionierte,

sondern u.a. die Verpflichtung

enthielt, spätestens vier Monate

nach Vertragsschluss eine

Aktiengesellschaft zu gründen. |

|

|

|

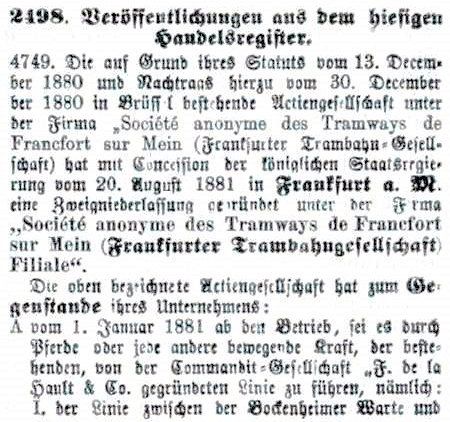

Die neu gegründete Société

Anonym belgischen Rechts erhielt

von der Preußischen

Staatsregierung am 20.8.1881 die

Erlaubnis, in Frankfurt a.M.

eine Zweigniederlassung zu

eröffnen

[22].

Aufgrund dieser Erlaubnis wurde die

FTG am 16.12.1881 unter der

Nummer 4749 in das Frankfurter

Handelsregister eingetragen

[23].

Der offizielle „Geburtstag“ der FTG

war der 30.12.1880, da die

Gesellschaft unter dem

Firmennamen „Tramways de

Francfort-sur-Mein (Frankfurter

Trambahn-Gesellschaft)“ an

diesem Tag in das Brüsseler

Handelsregister eingetragen

worden ist

[24],

d.h. erst ab diesem Tag konnte

sie auch in Frankfurt offiziell

als „Frankfurter

Trambahn-Gesellschaft Filiale“

firmieren. |

|

|

|

Als Vorstand der Frankfurter Filiale waren Dr.

Alfred Buck, der Oeconomierath Bernhard Mettenheimer sowie als

Prokurist der Betriebsdirektor Gustav Behringer eingetragen, der

1880 die Nachfolge des Ing. Robert Schulz angetreten hatte

[25].

Behringer übernahm im September 1891 von Dr.

Buck zusätzlich den Posten des Generalbevollmächtigten der FTG in

Frankfurt

[26] und blieb in beiden Funktionen

bis zur Übernahme der Straßenbahnen durch die Stadt Frankfurt

[27]. |

|

|

|

Gründer der Aktiengesellschaft waren

die Gesellschafter von

„F. de la Hault & Cie“,

sowie die Société Genéral de Chemin

de Fer Secondaire (SGCFS) und einige

Einzelpersonen, darunter der

belgische

Senator Prosper Crabbe,

der Brüsseler Architekt

Wynand Janssens

und der Frankfurter Bankier

Baron Ludwig von Erlanger

(Bankhaus Erlanger & Söhne). |

|

Einziger Geschäftszweck der im Juni

1880 von F. de la Hault gegründeten

Société Genéral de Chemin de Fer

Secondaire (SGCFS) war die

Kapitalbeteiligung an Neben- und

Straßenbahngesellschaften. Außer

ihm selbst waren daran belgische

Banken, Wiener Banken und der

Frankfurter Bankverein beteiligt,

der seinerseits eine Gründung von 26

Frankfurter Privatbankiers war,

darunter das Bankhaus Beth-mann. Im

Zuge eines europaweiten

Konzentrationsprozesses wurde sie

kurz vor dem Ersten Weltkrieg wie

zuvor schon seine SGFT von einer

großen französischen Gesellschaft

über-nommen, der

Société genéral de chemin de

fer economiques (SGCFE)

[28],

die ihrerseits - nach weiteren

Übernahmen und Fusionen - als Teil

von

VEOLIA-Transport

im heutigen

TRANSDEV-Konzern

aufgegangen ist. Wäre die

Frankfurter Straßenbahn nicht 1898

kommunalisiert worden, gehörte sie

heute vielleicht zu Transdev. |

|

|

|

|

Für uns von

besonderem Interesse ist der Vergleich mit

der von F. de la Hault gegründeten

Pferde-Eisenbahn in Köln im Jahr 1876

[29]

und der ebenfalls 1876 von ihm

übernommenen Pferdebahn Barmen-Elberfeld

[30],

die beide auch 1880 in Aktiengesellschaften

umgewandelt wurden. Die Frankfurter

Trambahn-Gesellschaft hatte bei Gründung ein

Stammkapital von 2,6 Mio. Francs, was nach

damaligem Wechselkurs rd. 2,1 Mio. Mark

Reichswährung entsprach

[31]. |

|

|

|

Die Compagnie F. de la Hault brachte ihren

gesamten

Frankfurter

Straßenbahnbetrieb

[32] als

Sacheinlage

in die AG ein. Er umfasste das 4.173 m²

große Betriebsgrundstück am Schönhof, das

561 m² große Grundstück an der Rödelheimer

Landstraße, gemietete Stallungen und

Schuppen an der Bockenheimer Warte, den

gesamten Fuhrpark von 29 Straßenbahnwagen

und 110 Pferden

[33], alle

Gebrauchsmaterialien wie Schienen,

Werkzeuge, Pferdegeschirre, Futter,

Büroeinrichtungen, die bei der Stadt

hinterlegte Sicherheit von 18.600 Mark sowie

die Betriebsrechte für bestehende und zum

1.10.1880 bewilligte, neue Linien

[34]. |

|

Insgesamt

war der

Betrieb mit

2.067.100

Francs, also

rd. 1,65 Mio

Mark

Reichswährung

bewertet

worden, in

entsprechender

Höhe wurden

den

Gesellschaftern

von F. de la

Hault & Cie

Gründungsaktien

zugeteilt. |

|

|

|

|

|

Die

Gesellschafter

von F. de la

Hault & Cie

hielten

damit

anfänglich

79,5% der

Aktien, die

restlichen

20,5%

(533.000

Franc)

erwarb zum

größten Teil

die

Société Genéral

de Chemin de

Fer

Secondaire

(SGCFS),

Privatleute

zeichneten

kleinere

Anteile

[35].

Im Mai 1883 wurde das

Kapital der

FTG auf

2.704.000

Francs (=

2,19 Mio.

Mark)

erhöht. Das

entspräche

unter den heutigen

Verhältnissen

einem

Stammkapital

von rd. 14

Mio. Euro,

das

Unternehmen

war also

recht

kapitalstark

und solide

finanziert

[36]. |

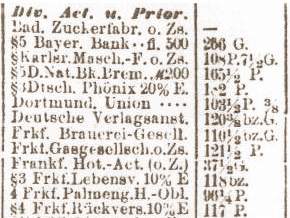

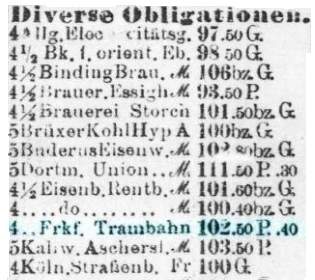

Die Aktien

von Tramways

de Francfort

wurden ab

März 1881

sowohl an

der

Brüsseler

Börse

[37]

als auch an der

Frankfurter

Börse

gehandelt

[38].

Der Kurs der

Aktie stieg

rasch auf

über 140

Francs, am

2.1.1882

notierte sie

mit 146

Francs (in

Brüssel

152,50 Frs.),

am

20.11.1882

mit 151¾

Francs

(155,00 Frs.);

die

Dividende

für 1881

wurde mit 9¾

Francs pro

Aktie

angegeben

[39].

Amortisierte

Aktien wurden in Genußscheine mit einer

geringeren Dividende umgewandelt und

ebenfalls an der Frankfurter Börse

gehandelt. Den höchsten Kurs verzeichnete

die Aktie nach der Kommunalisierung: am

1.3.1898 wurde ein Geldkurs von 270 Francs

(265,00 Mark) notiert. Demnach hatte die FTG

zu dieser Zeit einen Börsenwert von über 7,3

Mio Francs

(entsprach ca. 5,8 Mio Mark

Reichswährung), fast das 3-fache ihres

Gründungskapitals. |

Links unten:

Börsenprospekt

vom

2.03.1881

(Quelle:

Hessisches.

Wirtschaftsarchiv,

Abt. 105) |

|

Rechts unten:

Brüsseler

Börsenjournal

vom

4.03.1881 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Kursblatt

vom

20.01.1882 |

|

Kursblatt

vom

20.11.1882 |

|

|

|

|

|

Weitere Entwicklung und Vergleich

der FTG zu anderen deutschen Betrieben |

|

|

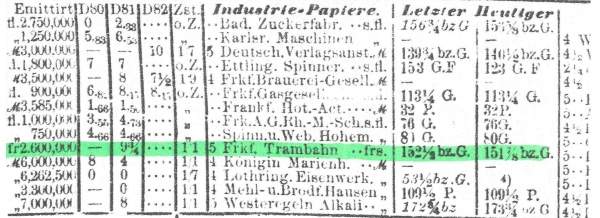

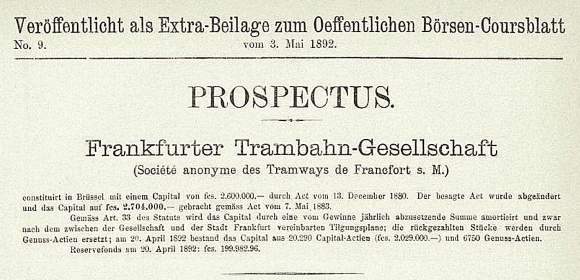

Im Mai 1892

legte die FTG eine mit 4% verzinsliche

Anleihe von 1,250 Mio. Francs (1 Mio. Mark)

mit einer Laufzeit von 23 Jahren auf. Solche

besonders bei Eisenbahngesellschaften

üblichen Anleihen wurden

Prioritäts-Obligationen genannt, sie

verliehen ihren Inhabern keine Stimmrechte,

dafür wurden die Dividenden bevorzugt vor

den Stammaktien gezahlt.

|

|

|

Der

Grund für

die Anleihe

war, dass

die FTG im

zweiten

Straßenbahnvertrag

vom

24.3.1891 im

Hinblick auf

die sich

schon

abzeichnende

Kommunalisierung

auf das

Recht

weiterer

Kapitalerhöhung

verzichtet

hatte, weil

die Stadt

den

Rückkaufpreis

in Grenzen

halten

wollte. Der

Kapitalbedarf

für die

gleichwohl

eingegangenen

Ausbauverpflichtungen

(Bau und

Betrieb von

bis zu 18 km

neuer

Strecken)

[40]

konnte

deshalb nur

durch eine

Anleihe

gedeckt

werden

[41]. |

|

|

|

Börsenprospekt

zur Emission

der

Trambahn-Anleihe

vom 3.5.1892

(Quelle:

Hessisches

Wirtschaftsarchiv,

Darmstadt,

Abt. 105) |

Anleihen-Handel

am 20.5.1892

(Quelle

aller

Kursblätter:

Frankfurter

Zeitung) |

|

|

|

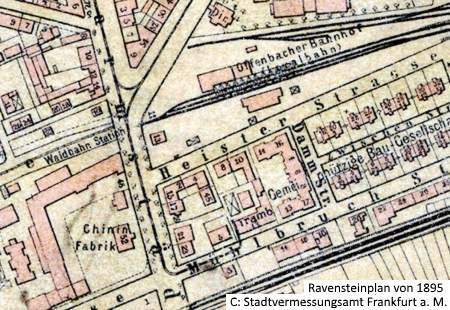

Die

fortgesetzte Erweiterung des Liniennetzes

erforderte nicht nur den Umzug der

kaufmännischen Verwaltung in größere Büros,

die lt. Adressbuch 1881/82 zunächst im

Steinweg 10 gefunden wurden, 1885 Am

Opernplatz 4 und zuletzt in der Bockenheimer

Landstraße 148. Das Wachstum der FTG

erforderte auch die Erweiterung des

Fuhrparks und der Betriebseinrichtungen.

Kurz nach ihrer Gründung hat die mit

frischem Kapital ausgestattete

Aktiengesellschaft in der damals noch

selbständigen Landgemeinde Bockenheim ein

rd. 6.000 m² großes Grundstück an der neu

geschaffenen Oberen Königstraße o. Nr.

(heute ein Abschnitt der Gräfstraße)

erworben, etwas nördlich der Bockenheimer

Warte, und dort eine neue Wagenhalle,

Stallungen und Betriebs-Wohnungen gebaut. Ab

1883 wird diese Adresse, nunmehr Obere

Königstraße 16 lautend, anstelle der

Rödelheimer Straße als Betriebssitz der FTG

angegeben, der

Firmensitz

der AG blieb weiterhin Brüssel

[42].

|

|

|

|

|

|

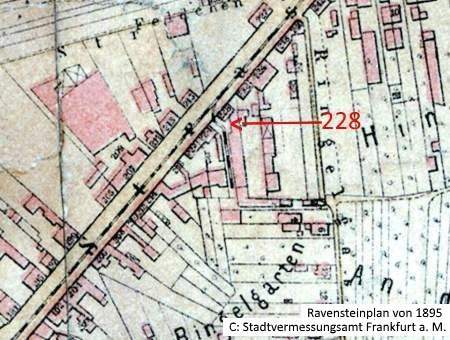

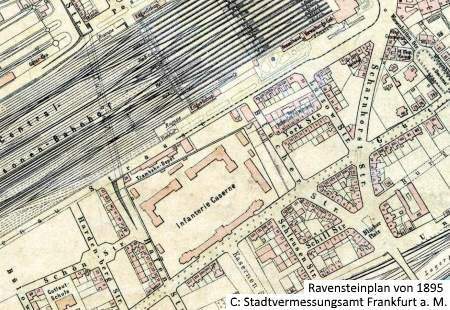

Ein

Stadtplan

aus dem Jahr

1882 (oben) zeigt

erstmals das

neue Depot

der

Frankfurter

Trambahn-Gesellschaft.

Es kamen

hinzu das

Depot in der

Bergerstraße

228 (1886),

in der

Mühlbruchstraße

9-13 (1887)

und in der

Hafenstraße

26 (=

Gneisenaustr.

51-55,

1892), ein

Materiallager

am

Lokalbahnhof

sowie

etliche

kleine

Grundstücke

entlang der

Strecken für

Wartehallen

[43]. |

|

|

|

|

|

|

Die FTG dürfte neben

der Großen Berliner und der Hamburger

Pferdebahn eines der

lukrativsten

Pferdebahn-Unternehmen in Deutschland

gewesen sein. Sie war im reichsweiten

Vergleich von Anbeginn wirtschaftlich

außerordentlich erfolgreich und

ertragsstark. Die Aktien der FTG notierten

stets deutlich höher als etwa die der

größeren Schwestergesellschaften „Tramways

de Cologne S.A.“

und „Tramways

Barmen-Elberfeld S.A.“

. Bei den Dividenden lag die FTG immer weit

über dem Reichsdurchschnitt aller

Pferdebahn-AGs, nur die Berliner Große

Pferde-Eisenbahn AG zahlte stets noch höhere

Dividenden als die FTG

[44]. |

|

|

|

|

Der direkte

Vergleich

mit dem

Kölner

Schwesterbetrieb

liegt nahe,

weil dessen

Aktien (wie

die Aktien

der

Pferdebahn

Barmen-Elberfeld)

ebenfalls an

den Börsen

in

Brüssel

und

Frankfurt

gehandelt

wurden.

Von denselben

Unternehmern gegründet, verfügten beide

Betriebe über dieselbe

Unternehmensphilosophie, einen gleichen

Rechtsrahmen, dasselbe wirtschaftliche und

technische Knowhow und hatten eine im

Verhältnis zur Betriebsgröße (Streckenlänge,

Fuhrpark) vergleichbare Kapitalausstattung.

Dass der Frankfurter Betrieb trotzdem viel

stärker prosperierte, kann nur mit den

örtlichen Besonderheiten erklärt werden.

In der zeitgenössischen Fachliteratur

ist zu lesen, dass

die FTG ihre Betriebsleistungen auf

vergleichsweise wenigen Gleiskilometern erbrachte,

wodurch niedrige Betriebskosten |

|

|

und eine überdurchschnittliche Auslastung

der Strecken gegeben waren. Die Strecken

lagen in dicht besiedeltem Gebiet und erschlossen deshalb besonders

viele Einwohner pro Streckenkilometer; entsprechend waren die

Einnahmen pro Streckenkilo-meter

überdurchschnittlich hoch. Hinzu kam, dass

die Frankfurter Fahrpreise im reichsweiten

Vergleich im oberen Preissegment lagen

[45].

- Zugleich zeichnete sich die FTG im

reichsweiten Vergleich durch eine besonders

hohe Betriebssicherheit aus: |

|

|

|

|

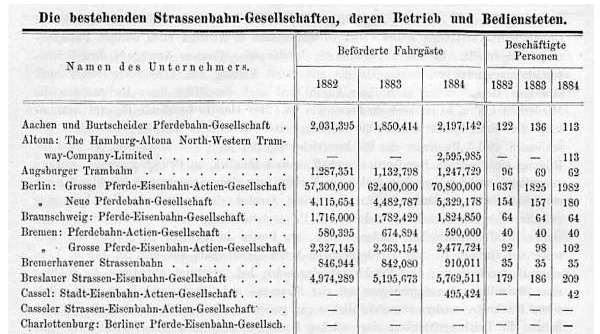

Aus der oben abgebildeten Statistik

der Betriebsunfälle

[46]

aus dem Jahr 1886 geht hervor, dass bei den

49 Pferdebahn-Betrieben im Deutschen Reich

z.B. die Quote der verletzten Fahrgäste im

Verhältnis zur Zahl der beförderten Personen

von 1:285.725 in Offenbach (letzter Platz)

bis 1 : 10,8 Mio in Hamburg (erster Platz)

reichte, Frankfurt lag mit 1 : 6,8 Mio auf

Rang 3. Bei den durch Pferdebahnen

verletzten Passanten im Verhältnis zur Zahl

der Fahrten reichte die Quote von 1 : 14.257

in Strassburg bis 1:1,38 Mio in

Braunschweig, Frankfurt lag mit 1 : 521.121

auf Platz zwei. Die FTG war demnach nicht

nur ein besonders profitables, sondern

zugleich ein besonders sicheres Unternehmen.

Schon für die ersten drei Betriebsjahre

hatte Vandal erwähnt, dass in Frankfurt

keine Unfälle mit der Pferdebahn gemeldet

worden seien

[47]. |

|

|

Das Ende der Frankfurter

Trambahn-Gesellschaft: die Kommunalisierung |

|

|

|

Angesichts

des enormen

wirtschaftlichen

Erfolges der

FTG war es

nicht

verwunderlich,

dass sich in

der

Frankfurter

Öffentlichkeit

die Stimmen

mehrten, die

das Ende des

Transportmonopols

der FTG und

die

Übernahme

der

Straßenbahn

in

städtische

Regie forderten, obwohl die Stadt

ohne jedes Risiko nicht unerheblich am

wirtschaftlichen Erfolg der FTG teilnahm:

sie erhielt

vorab 6% der

Bruttoeinnahmen,

eine

Barzahlung

von bis zu

80.000 Mark

pro Jahr

sowie nach

Zahlung der

Dividenden

auf Aktien

und

Genusscheine

vom

überschießenden

Reingewinn

die Hälfte,

später 2/3;

insgesamt

lag die

Abgabenquote

bei 35% des

Gewinns.

Dabei war die

Kommunalisie-rungsdebatte

keine

Frankfurter

Besonderheit,

sie folgte

dem

landesweiten,

ja sogar

europaweiten

Trend zur

Verstaatlichung

bzw.

Kommunalisierung

der

Eisenbahnen,

Neben- und

Straßenbahnen. |

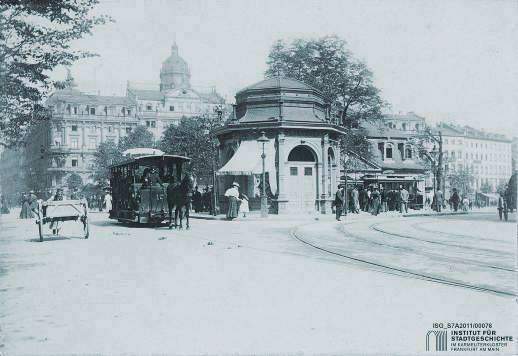

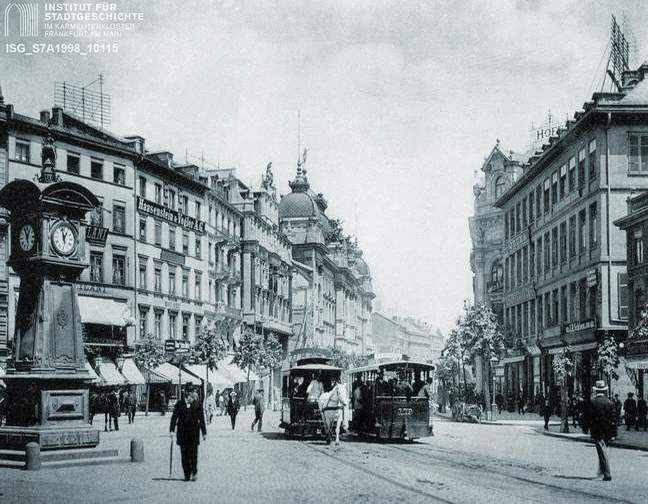

Sommerwagen

Nr. 45 der

Pferdebahn

an der

Hauptwache.

Der

Wagen

kam vom

Oederweg und steuerte

den

Hauptbahnhof

an. |

|

|

|

Grundlage hierfür war der zweite

Straßenbahnvertrag vom 24.3.1891

[48]; er verlängerte zwar die Konzession

nochmals um neun Jahre bis zum 31.12.1914,

räumte der Stadt aber zugleich das Recht zum

Rückkauf der Konzession auf den 1.1.1898

oder den 1.1.1906 ein. Die Stadt nahm den

ersten Termin wahr und kündigte nach

fünfeinhalb Jahren im November 1896 den

zweiten Straßenbahnvertrag zum Jahresende

1897

[49]. |

|

| Der

Straßenbahnbetrieb wurde zum 1.1.1898, die

Rödelheimer Linie zum 1.8.1900 dem neu

geschaffenen Städtischen Trambahn-Amt

unterstellt

[50] und damit

Teil der

Stadtverwaltung.

Das Personal

der FTG

wurde zum

größten Teil

in den

Dienst der

Stadt

übernommen; ab diesem

Zeitpunkt hieß der Betrieb offiziell

„Städtische Straßenbahn Frankfurt am Main.“ Die Eigentümer

der

„Tramways de

Francfort sur Mein

S.A.“ sind

vertragsgemäß von der

Stadt

Frankfurt abgefunden

worden. |

|

|

|

Am Freitag,

dem 17.Juni

1904, dem

letzten

Betriebstag

der

gleichzeitig

letzten

Frankfurter

Pferdebahnlinie

vom Schönhof

nach

Rödelheim,

wurde dieses

Foto in der

Rödelheimer

Landstraße

aufgenommen.

Die

Fahrleitungsanlagen

standen

schon für

den Betrieb

bereit, ab

Samstag, den 18.06. 2004 fuhren

Frankfurts

Straßenbahnlinien

alle elektrisch.

Foto:

Gottfried

Vömel |

|

|

|

Die

Modalitäten der Betriebsübernahme und des

Rückkaufs der Konzession waren schon im

zweiten Straßenbahnvertrag verbindlich

festgelegt worden: das Inventar musste die

Stadt zu einem von drei neutralen

Sachverständigen ermittelten Zeitwert und

die Immobilien zum Buchwert übernehmen; das

noch nicht amortisierte Kapital nebst einer

kalkulatorischen Dividende sollte

kapitalisiert und in gleichen Jahresbeträgen

bis Ende 1914 (reguläres Vertragsende)

erstattet werden. Für das gesamte Inventar

und die lastenfreien Grundstücke wurde ein

Barbetrag von 2,273 Mio Mark errechnet, für

den Rückkauf der Konzession, das nicht

amortisierte Kapital und für die

kalkulatorische Dividende sollte bis Ende

1914, also über 17 Jahre eine jährliche

Rente von rd. 300.000 Mark gezahlt werden,

insgesamt über 5 Mio Mark, und für die

Rödelheimer Linie weitere 200.000 Mark, so

dass der Erwerb der FTG insgesamt etwa 7,5

Mio Mark gekostet hätte. |

|

|

|

|

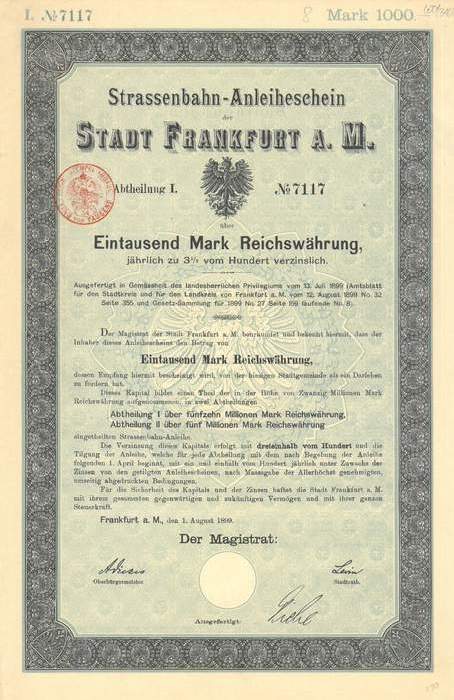

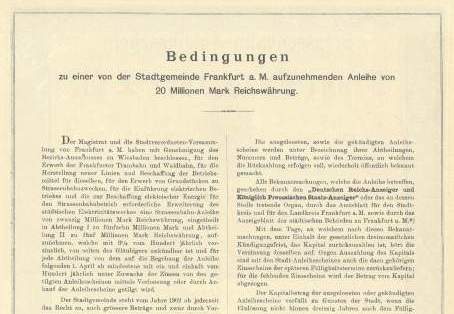

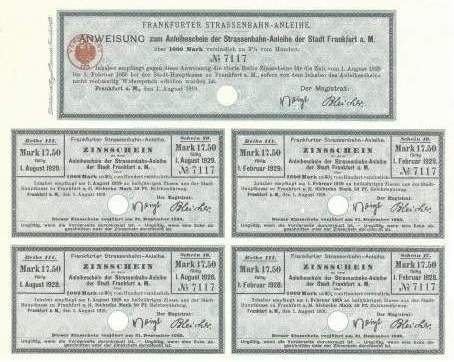

| Die Rückseite mit

den Konditionen |

|

| Vorderseite der

Straßenbahn-Anleihe |

Die zugehörigen

Zinscoupons |

|

|

Die Stadt

wollte die Jahresrente abweichend vom

Vertrag durch Zahlung eines Kapitals

ablösen, weil der Magistrat befürchtete, die

Rentenzahlung über 17 Jahre würde den

Haushalt zu stark belasten. Der

Rentenbarwert für den Rückkauf der

Konzession betrug infolge der Abzinsung

3,765 Mio Mark, so dass für den Erwerb der

Trambahn-Gesellschaft insgesamt nur 6,238

Mio Mark, zu zahlen waren. Das war möglich,

weil die Stadt Frankfurt auf dem

Kapitalmarkt Geld aufnahm. |

|

|

Rechts: Aus der

"Zeitschrift

für das gesamte Local- und

Straßenbahnwesen" - IV.

Jahrgang, 1885 |

|

|

|

Für den Ankauf der FTG und der

Frankfurter Waldbahn AG, den Bau neuer Linien, Elektrifizierung

der Straßenbahn und der Waldbahn, die Erweiterung des städtischen

Elektrizitätswerks, den Bau neuer Beamtenwohnungen und Depots sowie

den Kauf neuer Motorfahrzeuge und Anhänger veranschlagte der

Magistrat Aufwendungen von insgesamt fast 20 Mio Mark, die durch die

„Straßenbahn-Anleihe“ über 20 Millionen Reichsmark aufgebracht wurden.

Hierdurch wurde es möglich, Anfang 1900 den gesamten Kaufpreis für

die FTG vorzeitig abzulösen und die Anleihe über einen weitaus

längeren Zeitraum zu tilgen [51]. |

|

|

|

|

Die FTG beteiligte sich zwar noch an

der Ausschreibung für die Elektrifizierung

und hielt noch eine kleine Beteiligung an

der FLAG, stellte aber nach Übergabe der

Rödelheimer Linie im Jahr 1900 ihren

Geschäftsbetrieb ein

[52].

Die

Generalversammlung der Gesell-schaft

beschloss am 17.2.1900, den Aktieninhabern

70 Francs pro Aktie zu erstatten. Die Aktien

und Genussscheine der FTG wurden an der

Frankfurter Börse letztmalig am 6.11.1900

gehandelt

[53].

Es ist anzunehmen, dass die

Gesellschaft, jedenfalls aber die

Frankfurter Niederlassung noch im selben Jahr liquidiert

wurde

[54].

Damit

endete zwar die Geschichte der Frankfurter

Trambahn-Gesellschaft, nicht aber die

Geschichte der Frankfurter Straßenbahn.

---------- |

|

|

An fast gleicher Fotoposition wie im vorigen

Bild wurde

FTG-Wagen 179 hier verewigt, der

soeben die Hauptwache

hinter sich ließ und der Constablerwache zustrebte, während ein Wagen

mit vom Pferd verdeckter 200er Nummer

ihm aus der Zeil entgegen kam. Links im

Hintergrund die alte Hauptpost. Vorne rechts

der Eingang zur Liebfrauenstraße, links vorn

baute nach dem Krieg der Kaufhof.

Bis 1973 war die Zeil noch eine

Hauptverkehrsstraße, sie wurde damals

zur Fußgängerzone durch die nur die

Straßenbahn fuhr. 1978, mit

Eröffnung des S-Bahntunnels war das vorbei,

nach 105 Jahren endete der

Straßenbahnbetrieb in der Frankfurter

Haupteinkaufstraße und die 1873

verlegten Gleise verschwanden wieder. Seit

mittlerweile schon

40 Jahren spielt sich der öffentliche

Nahverkehr hier nur noch in Form von U- und

S-Bahn unter der Erde ab. |

|

|

|

|

|

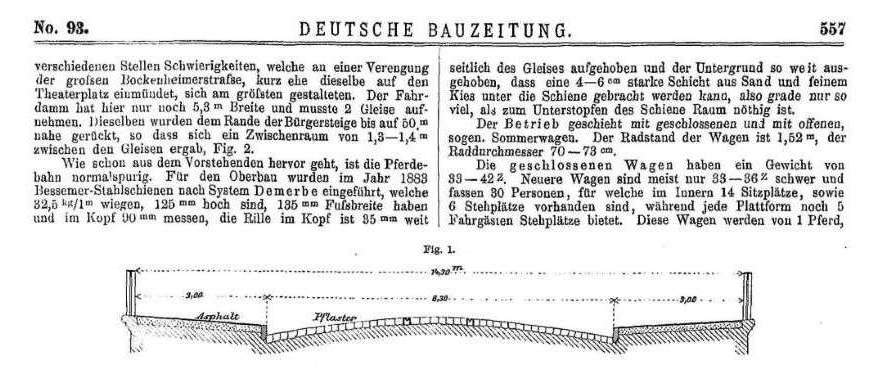

Bauliche und betriebliche Anlagen der

Frankfurter Trambahn beschrieb 1886 die

"Deutsche Bauzeitung" |

|

|

|

|

|

Bild vom

Pferdebahnwagen

77, Aufnahme

1895 vor dem

Depot

Schönhof.

Die

Besatzung

des "Zuges"

bestehend

aus Fahrer,

Schaffner

und

Zugpferd,

rückte auf

die

Rödelheimer

Linie aus.

Das Depot

erfüllte

seinen Zweck

93 Jahre

lang von

1872 bis

1965. Bis

1904 diente

es der

Pferdetram,

danach der

Elektrischen.

Der

Betriebshof

war im Krieg

schwer

getroffen

worden, die

Gebäude

zerstört,

danach wurde

das Gelände

nur noch zur

Abstellung

von Beiwagen

genutzt. Das

Ende wurde

schließlich

durch den

Ausbau der

Schönhofkreuzung

herbeigeführt.

Das Depot

fand sich am

Ende der

Rödelheimer

Straße, an

seiner

Stelle

wurde das

Sozialrathaus

Bockenheim

errichtet.

Auch die

Salvador-Allende-Straße

verläuft auf

dem

ehemaligen

Grundstück. |

|

|

|

|

|

|

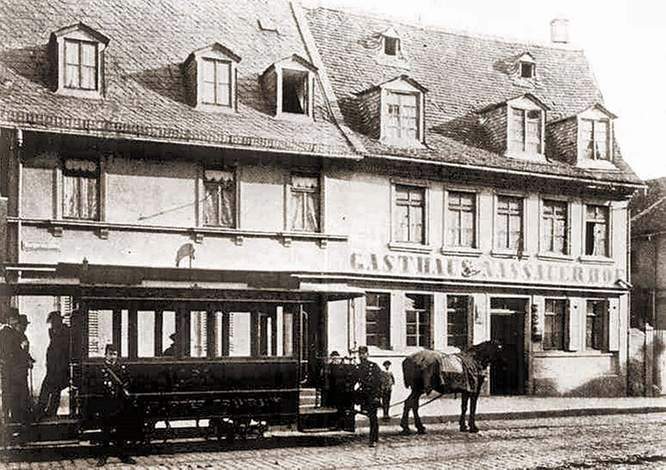

Dieses Foto entstand um 1882 in Bornheim,

wird also bald 140 Jahre alt werden.1879 war

Bornheim von den Gleisen der Trambahn auf

dem Wege über den Sandweg erreicht worden,

wobei die neue Strecke zunächst noch Ecke

Berger Straße am Uhrtürmchen endete.

Schon 2 Jahre später wurde sie via

Berger Straße bis zur Schule in der

Ortsmitte verlängert, der heutigen Kirchnerschule.

Während das Pferd an das andere Wagenende

gesetzt und die Zeit bis zur Rückfahrt nach

Frankfurt abgewartet wurde, konnte der

Fotograf seine Kamera rüsten.

Dieses Ziel wurde bis 1970 noch von

der Straßenbahn erreicht, danach verschwanden

die Gleise - nicht aber die Gebäude. 1969

erhielt die Gaststätte den

Namen der Inhaber (Apfelwein-Solzer),

das Gasthaus selbst existiert schon gut 400

Jahre. |

|

|

|

|

|

|

Links: Sommerwagen der

neuen Linie in der Berger Straße/Ecke Eichwaldstraße, Ende 1893. - Rechts: 1899

stand die

Ablösung der Pferdebahn durch die

elektrische Straßenbahn bevor, die Masten

für die Fahrdrähte

waren in der Feldbergstraße bereits gesetzt

worden. |

|

|

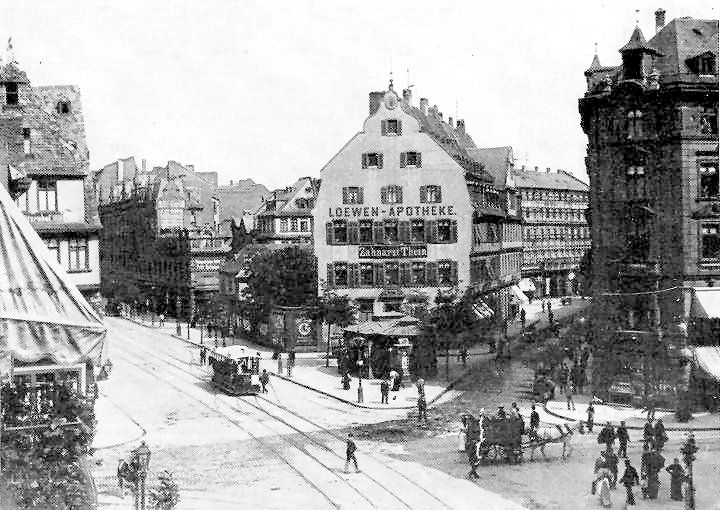

Konstablerwache ca. um 1890, Blick Richtung

Zoo. Gab es auf der rechten Straßenseite ein

3. Gleis so wie an der Friedberger Anlage?

Die 2 Weichen lassen darauf schließen.

Erst ca. 10 Jahre existierte damals der

östliche Teil der Zeil, in den die Bahn hier

gerade einfuhr. Bevor es diesen Durchbruch

gab, mussten die Wagen einen Umweg über

Allerheiligenstraße (vorne schräg

rechts) und Breite Gasse in Kauf nehmen.

Die Löwen-Apotheke auf diesem Bild könnte

heute mitten auf dem erst nach dem zweiten

Weltkrieg entstandenen, freien Platz stehen.

Dem ist aber nicht so, weil alle Gebäude auf

dem Bild

den Bomben zum Opfer.fielen. |

|

|

|

|

|